L’exposition « Un homme » à la Galerie Hors-Champs est le troisième chapitre d’une série d’expositions élaborées par le commissaire Camilo Racana autour du thème de la représentation de la masculinité dans la photographie contemporaine. Elle se focalise cette fois-ci sur des artistes vivant dans cette longue veine rouge séparant l’Europe et l’Asie : de la Russie à l’Iran en passant par l’Arménie, la Géorgie, l’Ukraine, et la Biélorussie.

Si le corps féminin a disposé, tout au long du XXème siècle, d’une véritable exploration consistant à en révéler l’aliénation et à le libérer de son oppression, le corps masculin, lui, est un terrain qui peine à trouver ses mots, sa vérité au delà de ses carcans normatifs. Il l’est d’autant moins dans les pays les plus religieux, où la représentation de la nudité masculine est systématiquement soupçonnée d’association avec des interdits encore très présents. L’exposition présente ainsi des artistes qui ont choisi d’aborder la masculinité en connaissance de cause des tabous (des dangers ?) qui l’entourent, quelle que soit leur sexualité.

Mais il ne s’agit pas là de dresser un constat documentaire de chairs opprimées, martyres. La démarche tient plutôt sur des corps d’hommes, photographiés en tant que tels, et sur ce que ces corps disent, à travers le regard du photographe, non pas de leur époque et de leurs différents pays, mais en leur sein. Si beaucoup de ces images sont réalisées en réaction à des contextes difficiles, elles ne s’expriment donc pas par dénonciations victimaires, mais par la revendication de l’intime et d’un univers personnel, à part, une sphère intérieure.

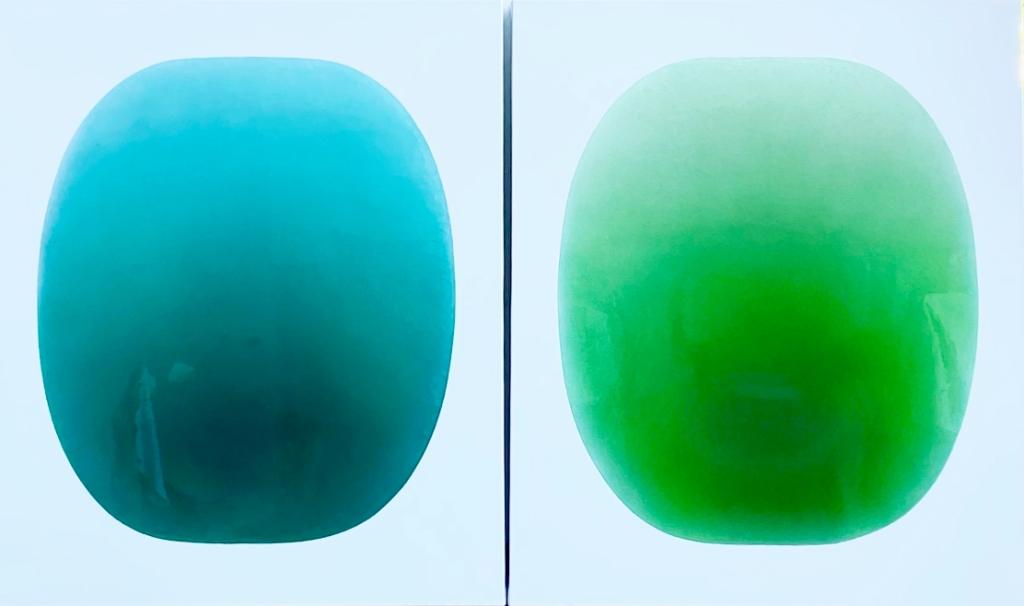

La sélection des photographies s’opère alors dans un cheminement poétique. La nudité est l’outil d’une échappée et en elle et par elle s’éveille une histoire, qui part du quotidien pour mieux y puiser son expérience spirituelle, jusqu’à l’onirisme. Solitaire, très souvent confrontée à la nature, elle s’épanouit dans l’isolement pour communier avec ses racines, celles de l’humanité en son Eden perdu, celles aussi des cultures païennes slaves (ou proto-indo-européenne) dont l’animisme habitait le folklore, donnant un nom à ce qui les dépassait, cette force avivant les éléments, les forêts ou les lacs.

La nature est là où il faut se rendre ; la nudité est un déplacement vers la rencontre avec soi-même. Cette recherche est particulièrement explicite chez Serge Golovach, où il faut sortir des Enfers (des bunkers, des tanks) et se confronter au double pour atteindre la plénitude, ainsi que chez Mikhail Leshchanka, pour qui la nudité transforme l’île en barque et devient invitation au bercement des flots. Chez Nikita Pirogov, la soif de cette communion se fait urgence du corps (voire du genre), presque anxieuse et maladroite. Elle trouve sa satisfaction chez Uladzimir Parfianok, où l’être semble se purifier enfin par son immersion dans l’eau, et l’univers en témoigner.

A ces photographies s’ajoutent deux vidéos. La première, d’Alexander Isaenko, procède de la même invitation : un adolescent nu nous entraîne dans la forêt, et, à travers l’image saccadée au rythme des pulsations qui l’animent, jusqu’à l’abstraction, il se fond dans les entrailles du bois (à moins que ce ne soit le contraire) et se confond à lui en un état d’âme viscéral. Dans la seconde, de Tigran Khachatryan, la nudité de l’homme accompagne les poèmes des futuristes arméniens et nous engage à la Révolution.

Et là où ces corps nous guident, tels des passeurs du Styx, d’autres nous attendent. Nous rentrons dans leurs Terres. Le jeune prostitué d’Alexander Lepeshkin nous interpelle avec son nombril dénudé comme un œil, comme un point d’interrogation, et les avatars de Yaroslav Solop, incarnations de dieux et de mythes, hantent ces lieux que nous osons troubler par notre présence. Même dans les intérieurs cosy de Beso Uznadze, le corps devient mythologique, rejoignant le « labyrinthe intérieur » de Pavel Titovich, il est un objet qui se livre ou se dérobe par la lumière, sphinx possédé par son énigme. Celle d’une utopie enfouie dans ses vestiges.

Or, là où règne la mythologie émerge le rituel. La masculinité, projection sociale que l’on associe à la virilité, est en elle-même une chimère et, comme toute symbolique, s’arme d’usages, de règles et de cérémonies pour attester de son existence. L’histoire que propose l’exposition « Un homme » va cependant subvertir la notion de rite pour en faire non plus l’étape d’appartenance à la communauté mais celle de son évasion. Si la double étymologie du mot rite signifie « se relier » et « se recueillir », c’est avant tout dans la quête de la connaissance de soi que les photographes se concentrent.

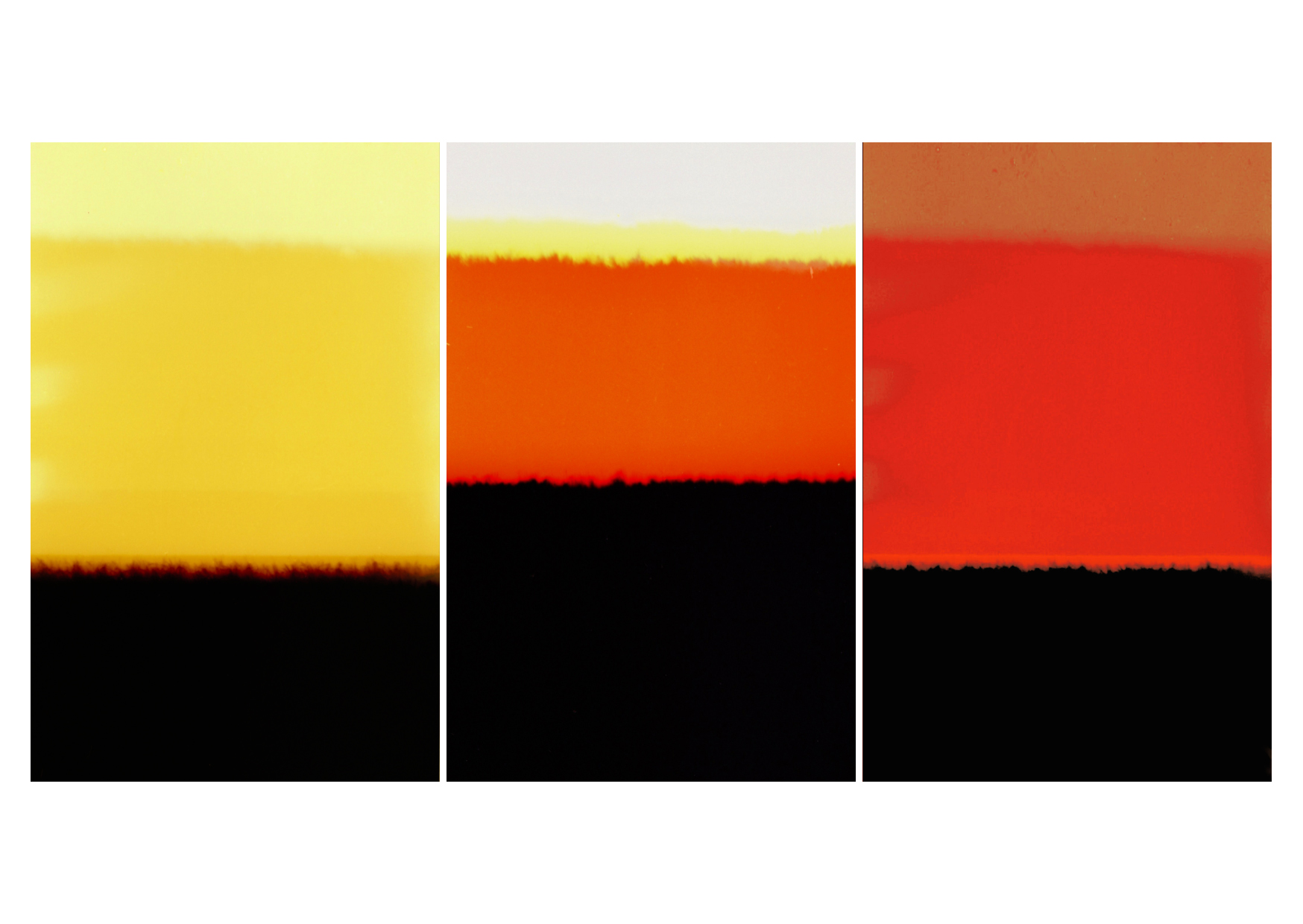

Ainsi, alors que la coutume russe consistant à sauter par-dessus le feu est surtout pratiquée en couple (« la nuit d’Ivan Kupala »), c’est seul que l’homme s’exécute chez Golovach. Il s’élève, se transforme en Hermès, figure d’or qui s’est nourrie du feu pour se déployer. Quant à la douce baignade de Parfianok, elle est un baptême. Le terrible dialogue de Titovich est une incantation, la mystérieuse excursion de Leshchanka est un pèlerinage, et les insolites montages de Solop sont des codes à déchiffrer afin de comprendre l’invisible.

L’exposition achève son voyage en Iran. Les corps mouvementés des photographies d’Arshia Kiani contrastent avec la force murmurante et la fragilité solitaire des slaves : c’est la cérémonie de l’Achoura, commémoration funèbre mais aussi jeûne purificateur. Des hommes se martèlent le torse : la chair trouve son sens dans le partage collectif et le collectif dans la douleur. Un enfant, soudain, émerge de la masse, et à nouveau le silence. Quelque chose de contemplatif comme une prière, de corporel comme une élévation, se tisse. Une nouvelle étape commence.

Hannibal Volkoff (directeur artistique)