De nombreux artistes ont commencé leur œuvre en se passionnant pour la matière par laquelle ils explorent leurs thématiques. C’est d’abord en découvrant la peinture à l’huile, comment se modèle le marbre ou en cadrant son objectif photographique, par exemple, que l’on se sent invité à exprimer ces images qui nous habitent. Cependant, il arrive que ces outils, qui par définition servent à la retranscription d’images prédéfinies, soient le sujet même de l’œuvre. L’exposition « Sujet matière » propose d’examiner cette démarche, avec les objets photographiques d’Ibn El Farouk, la peinture à la résine de Catherine Ludeau et les monotypes de Philippe Micheau-Ruiz.

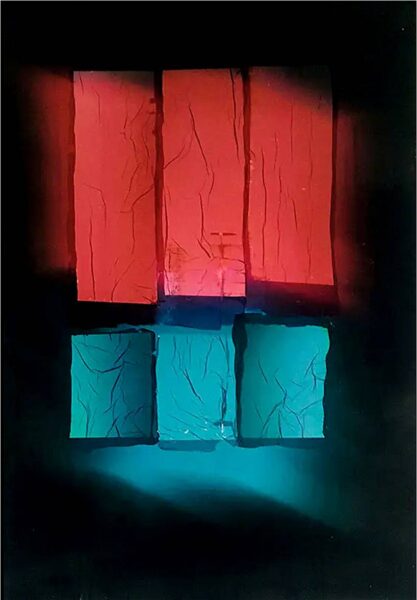

Les premières pièces d’Ibn El Farouk par lesquelles nous avons pensé l’exposition sont ce qui nous semblait être des écrans acidulés, monolithes aux couleurs vives et striés de fins sillons, flottant dans l’obscurité. Ce sont des photographies argentiques abstraites. L’utilisation de la photographie, art de capture du visible mais pour un résultat abstrait, peut étonner et pose toujours la question de la technique. Celles-ci se nomment des « Palimpsestes », faisant référence à ce procédé de réécriture sur un parchemin déjà utilisé et dont les inscriptions ont été effacées.

Voici l’explication : ce sont des épreuves chromogènes, c’est-à-dire qu’Ibn El Farouk traite manuellement une image presque entièrement noire, presque vide, pour ensuite la travailler dans son laboratoire. L’agencement de plusieurs produits chimiques dans le bain, selon leur place et leur durée, va ronger les différentes couches composant la gélatine et révéler les formes et couleurs qui, dans l’impression, composaient le résultat noir. Au fur et à mesure que le tirage noir s’évapore, des couleurs bleues, puis rouges puis jaunes apparaissent (après le jaune, c’est le néant). L’artiste nous fait main une archéologie de la matière photographique, inattendue et surprenante, et il nous est difficile de ne pas voir dans ce travail une démarche d’introspection personnelle – notamment quand l’artiste nous parle de sa dépigmentation de peau.

Quand aux plis, que l’on peut par exemple observer dans la série « E S T » ils sont dus à l’émulsion des

photographies, l’une des substances faisant décoller la gélatine de son support, ce qui lui permet d’être sculptée et imprimée sur un autre support. On peut y voir des écorchures, des chemins, des racines, ou pourquoi pas, des veines.

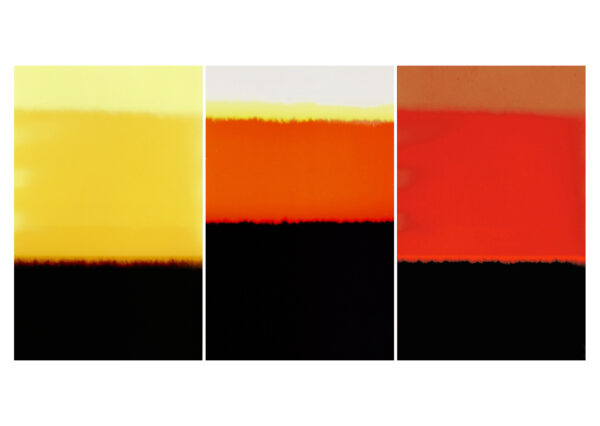

Cela fait de nombreuses années qu’Ibn El Farouk s’adonne à la photographie expérimentale. Ses premières approches consistaient à explorer les amorces de ses pellicules des années 90. Avant même que l’image soit prise, la pellicule par sa photosensibilité contient des traces de lumières. Il va en extraire les textures qui apparaissent à l’extrémité des films, dont on peut voir la limite comme un horizon noir, et les imprimer sur du dibon dans sa trilogie « Beginning 35 ». Ces photographies d’avant l’image semblent dans une attente sereine et, par la confrontation des couleurs entre elles, on pourrait même parler d’une profondeur spirituelle. Il y a déjà un monde avant l’image, nous disent-elles. Un inconscient qui guette, mais sans parole.

Le premier point commun entre Ibn El Farouk et Catherine Ludeau est la résine. Le premier a voulu savoir comment la photographie pouvait se dissoudre dans la résine, la seconde en a fait la base même de son travail.

Catherine Ludeau en est la peintre de référence en France. Sur une toile blanche, la peinture de résine se déverse et peu à peu conquiert son territoire jusqu’à, une fois sèche et dure, devenir une forme généralement sphérique. Sa matière possède la brillance, la douceur lisse et vernie de la résine, mais reste composée d’une discrète constellation de textures internes, poreuses, bulles prisonnières comme une faune recluse sous la surface.

Cette peinture fait poids sur la toile : après la vague élancée contre l’espace vierge, dessinant les contours de son apparition, elle retourne sur elle-même en un doux ressac, une marée descendante qui concentre la couleur en son centre et l’assombrit. Le dégradé de la couleur donne au tableau une étonnante impression de profondeur comme s’il contenait un regard. Il s’agit ensuite de mêler plusieurs dégradés et de les faire communiquer dans un ensemble commun. Les variations du plus clair ou plus foncé se confrontent dans leur opposition et élaborent de nouveaux motifs que l’on pourrait rapprocher de l’héraldique.

Les titres nous indiquent de quoi ces blasons sont le signe : « La mer », « L’air », « Le feu », etc. Mais la résine est une matière de la conservation, et nous avons cette impression que ces mots exprimés sur la toile y sont fossilisés – peut-être protégés, comme une image originelle. Le mouvement pourtant en découle, par les plaques de résines différentes qui se superposent, créant de nouvelles couleurs et de nouveaux contours, elles s’absorbent comme elles absorbent notre vision, et en font un geste. Un geste interne, peut-être une digestion ? De notre regard ? De nos reflets sur sa peau, oui, déformés en son sein stellaire comme la matière par un trou noir.

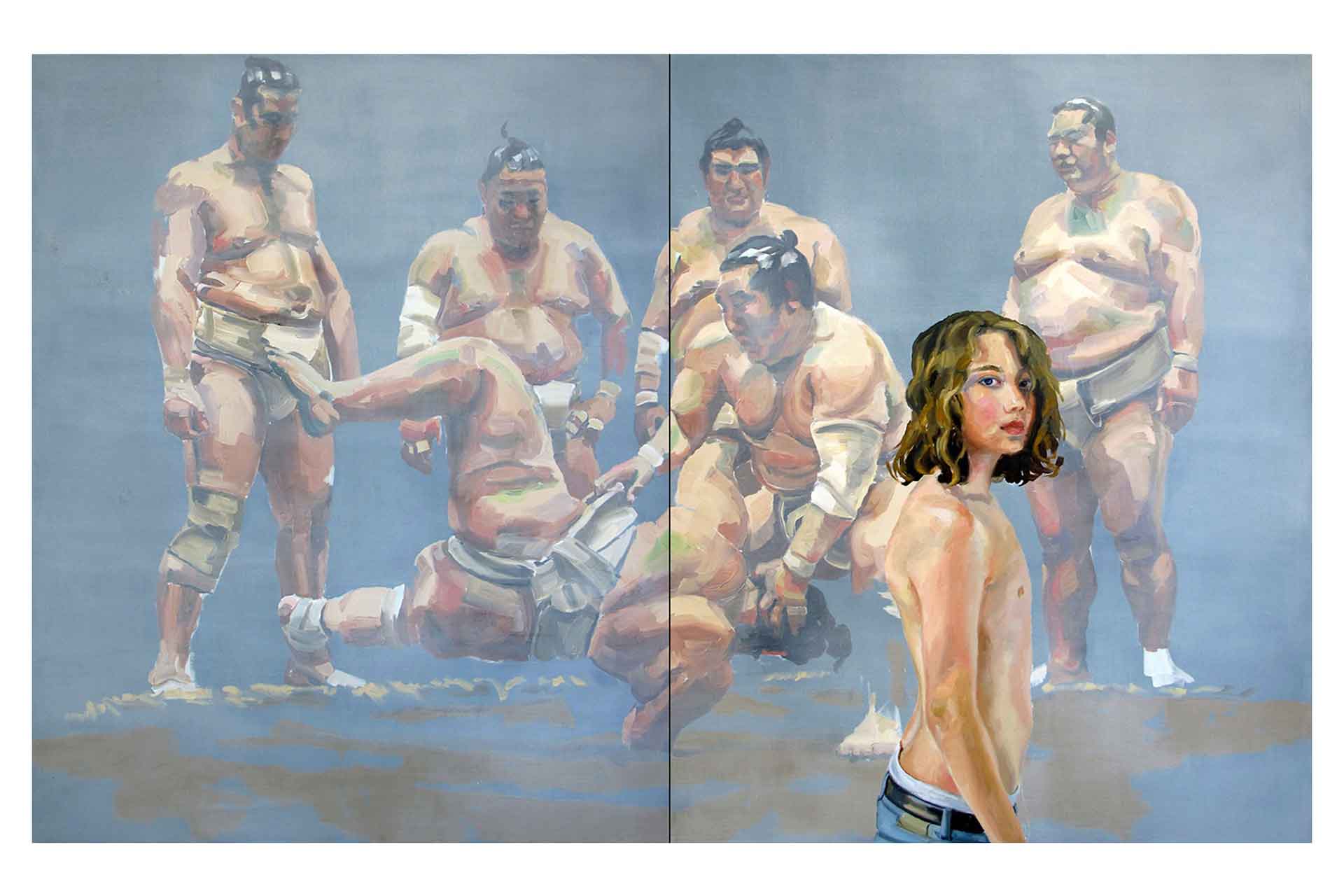

L’œuvre de Philippe Micheau-Ruiz porte aussi en elle ce jeu dialectique entre l’abstrait et le figuratif, comment l’un communique avec l’autre, comment l’un n’a de sens que confronté à l’autre. Chacune de ses pièces, de ses plus anciennes peintures jusqu’à la gravure non-toxique, sont appelées des paysages intérieurs. On ne sait au premier abord si, devant ses douces lignes de couleurs éthérées, nous apprécions un agencement de formes qui s’autosuffisent, limitées par le cadre, ou la retranscription d’une nature floutée, avec un horizon se poursuivant en dehors. Quand nous avons rencontré Philippe Micheau-Ruiz, il nous a parlé de ses paysages qu’il contemplait dans le train pour rejoindre et quitter sa famille espagnole. La vitesse du train floute autant la vision que le temps avec la mémoire ; l’image ne peut plus être nette si ses paysages sont ceux de l’enfance lointaine, de leur indétermination, leur flottement nuageux…

Ils sont pourtant toujours là, décisifs, point d’ancrage avec le réel. Tout cartographier permet aussi d’établir là où il ne faut pas se rendre – et quel est le meilleur espace d’apaisement, voire de guérison. Quant il s’agit de cartographie intérieure, cela nécessite un processus de répétition : c’est ainsi que la différence émerge et que soudainement, des paysages que l’on ne connaît pas apparaissent. Philippe Micheau-Ruiz utilise pour cela le monotype. Selon le poids de la peinture sous presse, sa composition et sa durée, des erreurs sont apparues et sont devenues l’angle d’approche de sa série « Permafrost ». La peinture s’altère par endroit mais surtout dégouline sous le cadre prévu et semble choisir son prolongement en nouvelles montagnes, collines, crevasses ou nappes phréatiques comme une manifestation de l’inconscient. L’impression devient l’équivalent du sommeil où le rêve apporte à l’œuvre prévue ses propres compositions.

On pourrait aussi comparer avec la nature en elle-même, et affirmer que l’œuvre pousse telle la végétation sur la terre (est-ce pour cela que la couleur verte est la plus utilisée ?). Le permafrost est un terme géologique désignant le sol des surfaces terrestres les plus froides, qui sont progressivement en train de fondre. Philippe Micheau-Ruiz fait le lien entre le réchauffement climatique et les perturbations entre les relations humaines. « Ce qui disparaît dans un lieu disparaît dans un autre », ajoute-t-il. Si la disparition est au centre de son travail, nous pouvons au moins le rassurer sur ce qui reste susceptible d’y naître, en lui-même et par lui-même, et dans notre regard.

Hannibal