Se souvenir d’un autre espace

Souvenir : parce qu’on « n’invente que grâce au souvenir » . Autre : parce que le souvenir n’est toujours qu’une retranscription, adaptée avec le temps, assimilée au contexte du présent, incertain et mouvant. Espace : parce que l’art est un support individuel et collectif d’espaces canalisant un souvenir dans sa projection de l’avenir. Forcément « autres ».

Quatre artistes : Gisèle Bonin, Isabelle Bonté-Hessed2, Nathalie Déposé, Lazare Lazarus, du dessin à la sculpture en passant par la gravure et la photographie. Leur réunion est une proposition de dialogue autour de l’effacement et de la survivance, d’une culture, de récits, d’un geste ou encore de la matière en elle-même.

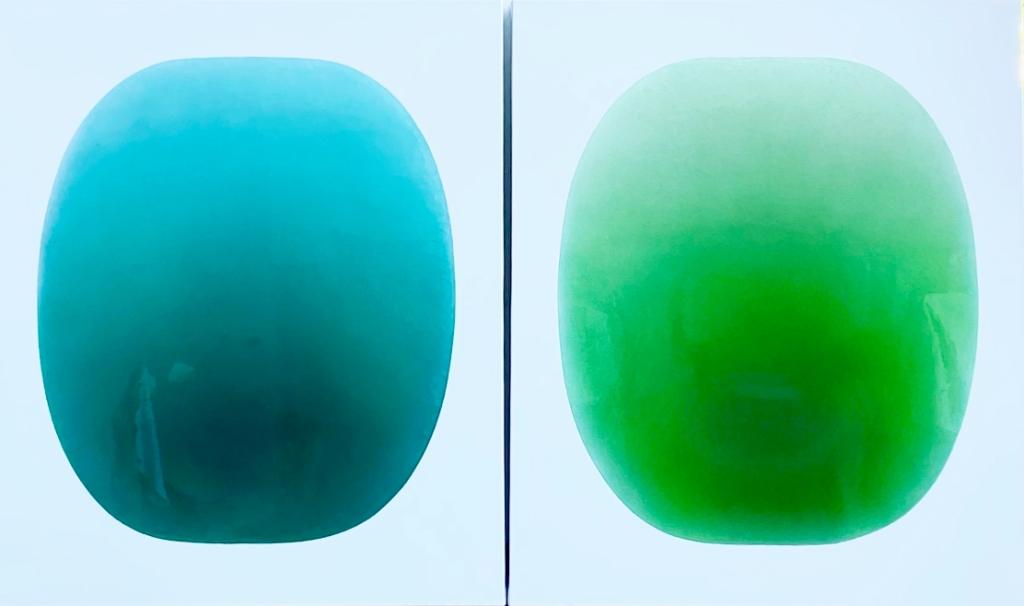

Des dessins de fleurs ouvrent l’exposition. Il s’agit d’une série d’hortensias réalisés à la mine de plomb sur papier blanc par Isabelle Bonté-Hessed2. Ces fleurs viennent de l’Asie du sud-est, et précisément du Japon où elles sont notamment nommées « nanahenge », c’est-à-dire « les sept transformations » en référence aux changements de ses couleurs selon la composition du sol. Cependant, c’est fanées et en noir-et-blanc que l’artiste a tenu à les dessiner. Comme à son habitude, elle s’est plongée dans cette série avec la régularité du rituel, selon ses visites, cette fois-ci, auprès de son père hospitalisé et en fin de vie.

Ce mot, « nanahenge », symbolise l’inconstance, ce qui est susceptible de changer en chacun. Certains rejetteront justement l’hortensia pour cette raison, comme les guerriers japonais de l’époque féodale. De même, c’est généralement à la poubelle que finissent les fleurs fanées. Ces deux éléments symboliques sont les raisons pour lesquelles Isabelle Bonté-Hessed2 a voulu leur rendre hommage, dans leur état mourant, dénué de l’épanouissement de leurs courbes et couleurs. Mais ce n’est pas un travail de deuil pour autant : ce qu’elle affirme est la vigueur, la beauté des formes mourantes et séchées. Ses fleurs trônent fièrement dans ce nouvel espace intime où elles échappent à l’effacement, en dessin mais aussi en sculptures de porcelaine, blanches et noires, décorum finalement heureux et serein d’un futur inévitable, celui du temps qui passe et qui décompose.

L’idée de fixer un point précis est aussi présente dans les dessins de Gisèle Bonin. Des organes corporels, mains, pieds, dos, bras, sont arrêtés au milieu d’un geste, de ces gestes que l’on ne remarque pas, et isolés sur le papier. On n’y trouvera aucun élément sur l’identité du sujet, ses dessins ne sont que fragments. Un visage, un corps entier, cela ne peut être vu séparément de nos subjectivités normées, or c’est de l’informatif dont Gisèle Bonin veut se débarrasser. Un corps entier déborde de sa propre présence, nous dit-elle ; elle préfère couper, le plus possible, que le geste soit toujours là mais limité à une seule surface, à sa chair, à sa texture.

Que nous dit-elle alors, cette image isolée ? Très certainement que la chair, celle qui nous compose, qui nous définit, est pourtant un espace étranger. De même que nous ne nous rendons rarement compte de la signification de nos multiples gestes créés dans l’inconscient de l’habitude, nous sommes aussi ignorants de cette vie en perpétuel mouvement dissimulée sous notre peau. Ainsi, Gisèle Bonin travaille méticuleusement sa texture par couches superposées, à la mine de plomb ou au graphite, comme partant des profondeurs pour définir ensuite la forme. Cette dernière peut être vue comme abstraite, et c’est justement en passant par cette abstraction que toute l’humanité qu’elle semble camoufler se révèle. Et toute la sensualité de s’imposer, avec une fragile délicatesse.

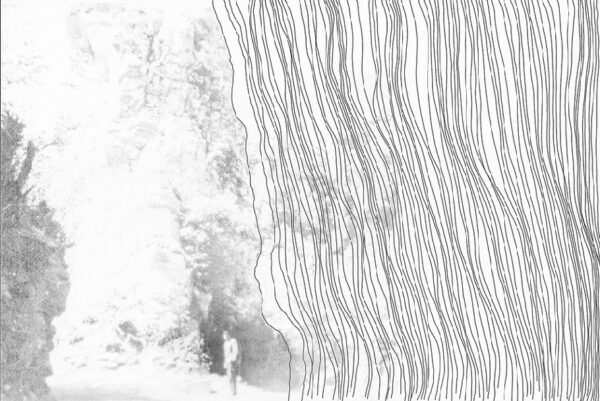

Dans la première partie des années 30, à l’âge de 10 ans, le grand-père de Nathalie Déposé a fui seul l’Espagne et la misère afin de trouver du travail en France. De la ville de Bossost en Catalogne, il est passé par le col du Portillon qui s’élève à 1293 mètres pour arriver à Bagnères-de-Luchon où quelques années plus tard il rencontrera la grand-mère de l’artiste. C’est un récit familial auquel cette dernière a été habituée depuis l’enfance. A la mort de son grand père, elle a interrogé les membres de sa famille au sujet de ce voyage, pour se rendre compte que chacun en avait une version différente. Confrontée au risque d’oubli progressif causé par ces désaccords, Nathalie Déposé décida alors de partir à la rencontre de l’histoire par les lieux du périple.

Sa série est photographique. On y trouve ses propres photos mais aussi des extraits de clichés de la frontière que son grand père gardait sur lui. La frontière est le centre de ce travail, c’est-à-dire l’espace à franchir pour passer d’un territoire à un autre, d’une situation sociale à une autre, de la misère à l’espoir. C’est bien ce point symbolique le plus signifiant. Du début du XXème siècle au XXIème, le paysage a changé. Nathalie Déposé photographiera les lieux franchis, les différences avec les anciennes images, et les reliera par le dessin. Ces derniers sont des traits d’attaches entre le passé et le présent, entre les formes mouvantes de la nature, mais aussi une pratique fictionnelle nous rapprochant d’un événement lointain tout en maintenant une certaine distance. La frontière est aussi entre le réel et l’imaginaire, et Nathalie Déposé, sachant que le souvenir est toujours fictionnel, sait que c’est en faisant de ce paysage collectif un paysage intérieur, ancré en elle, qu’il portera la mémoire familiale.

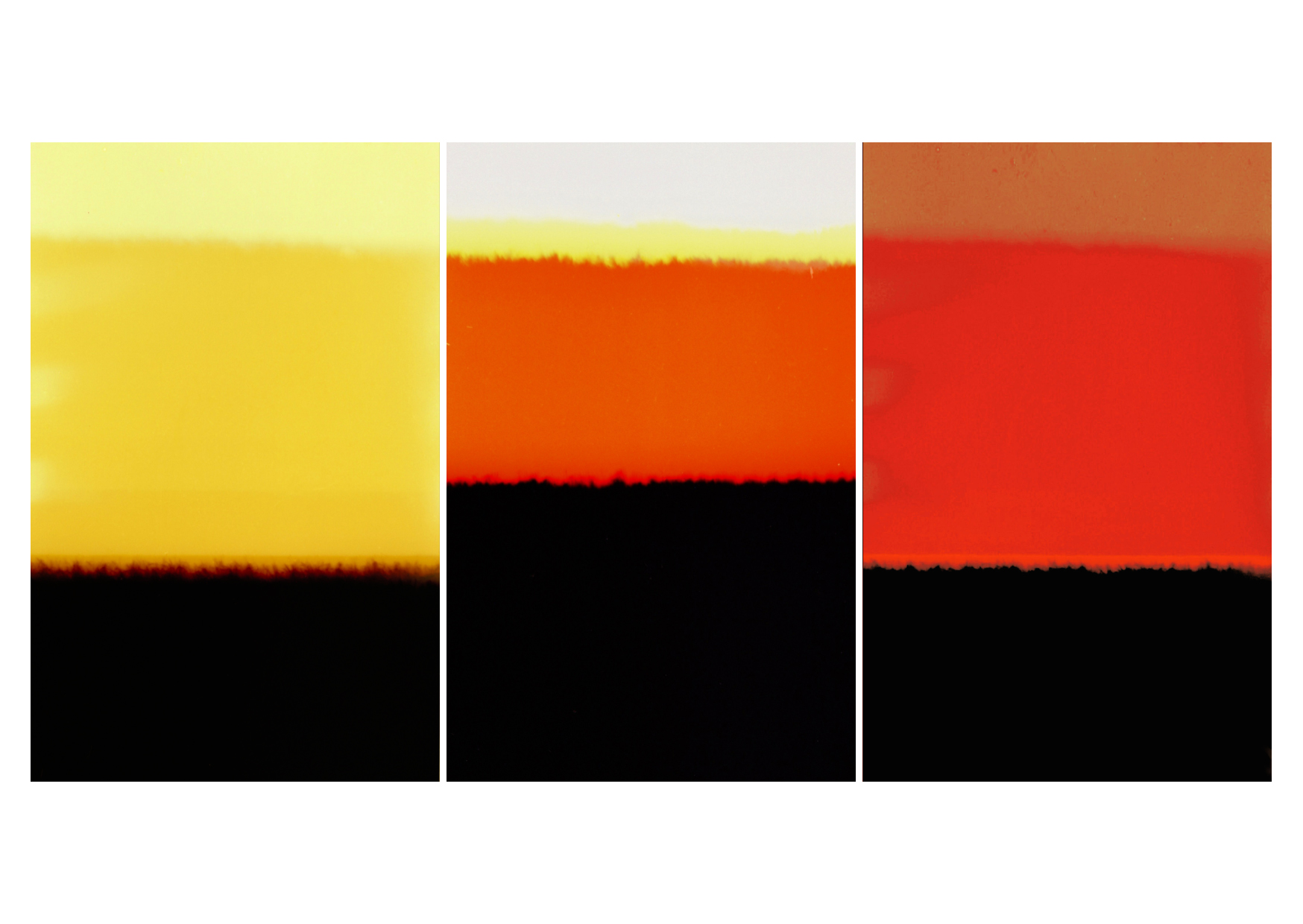

Le paysage est aussi au centre du travail de Lazare Lazarus, dessinateur et jardinier. Pas n’importe lequel : celui de Marseille et des Calanques, éclatant d’agaves et d’oponces, aux tendres fleurs tutoyant dans leurs apparitions l’aridité calcaire. En son sein, ou plutôt à ses côtés, des garçons s’exhibent et se matent, baisent en tenues bdsm. On ne saurait dire si les touches florales sont l’ornement de ces hommes ou le contraire ; ils font finalement corps ensemble. Comme chez Gisèle Bonin, les visages n’apparaissent jamais, ils sont camouflés par des cagoules et de leurs rencontres quelque chose de fantomatique transparaît, telles des apparitions nées de la faune désertique.

Deux séries de Lazare Lazarus sont présentées. La première consiste en des gravures à l’eau-forte dorées dont la texture, illuminant l’ingénuité du trait et son atmosphère proche de l’onirisme (voire du sacré), interroge le regard comme des reliques ancestrales contant une époque lointaine. La seconde, qu’il appelle son « herbier », est composée de dessins auxquels s’ajoutent des fleurs collées et des petites annonces tirées de magazines gays bdsm des années 90 (tout comme l’iconographie des poses sexuelles). Ces fleurs ont été cueillies au jardin de l’association Mémoire des sexualités, à laquelle appartient Lazare Lazarus. Faire revivre des images, des mots, une culture du passé, en porter le désir, telle est sa démarche. Il en fera un étrange monde botanique à la lisière du fantastique dans lequel ses corps, la marginalité de ses corps, fleurissent dans l’affirmation des luttes futures.

Hannibal Volkoff