Quand j’étais enfant, il y avait le soir l’heure de la prière où nous nous retrouvions en famille pour chanter nos cantiques, méditer notre évangile et réciter nos intentions –mais à voix haute. J’ai très rapidement ressenti le besoin que ces dernières, nos pensées, demandes, implorations, voire nos colères ou nos pactes secrets, restent intimes. Dans les églises que je fréquentais dès les premiers âges, de nombreuses statues nous apprenaient par leurs poses d’adoration les normes attendues, pour ne pas dire mondaines, de la prière, mais ces statues, elles, avaient le droit de rester silencieuses. Si nous avons la connaissance de l’histoire de tel ou tel saint, pouvons-nous prétendre quel est l’objet, pour la pierre formant sa bouche suppliante, de sa prière ? Je pensais dernièrement à cette première étape de mon enfance où j’ai décidé d’échapper au contrôle familial, et de ce souvenir un sujet d’exposition s’est proposé. Une exposition dont l’assemblage d’œuvres –dessins de Cassius Baron, Samuel Martin, Delphine Mazur, et photographies de Naohiro Ninomiya– s’entonne comme une prière, mais dans un bréviaire qui nous restera inconnu.

Quand j’ai découvert les dessins de Cassius Baron, avec ces visages aux yeux fermés, j’étais persuadé qu’ils représentaient justement ces sculptures religieuses en ruine, datant par exemple du Moyen-âge. Il s’agit en réalité de moulages en plâtre qu’il a fait du visage de ses proches, pour ensuite les dessiner au graphite, fusain et plomb. Leurs traits sont cependant altérés à coups de marteau et de gouge, comme si leur reproduction devait avoir une dimension archéologique et porter les traces d’une expérience projetée, imaginaire ou réellement vécue, les marques d’un temps ancestral et l’acceptation d’un oubli dont on soupçonne un symbolisme personnel, la recherche introspective de l’artiste lui-même. Les liens avec son entourage sont immobilisés en statues impénétrables, baignées dans un clair-obscur solennel au calme absolu. Nous sommes peut-être face à une consolation : les visages seraient des masques mortuaires pour mieux accepter leur future disparition. Et de leur sérénité un murmure semble résonner, communiquer d’un dessin à l’autre ; ce serait l’écho de cette prière qui en a bâti les traits cérémonieux.

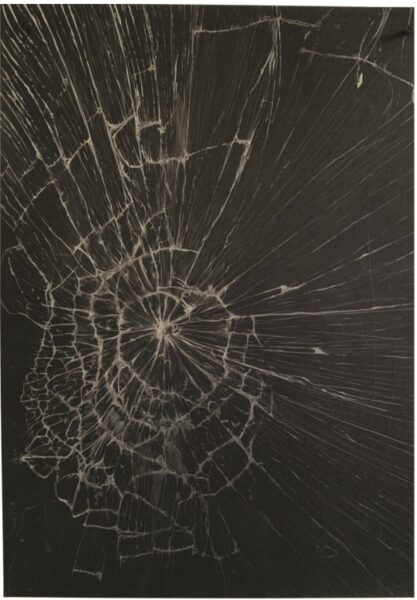

Il était important pour moi, dans cette exposition, que ces échos puissent s’extraire, se déplacer. Je pense que l’idée vient de ces discours selon lesquels une prière, même si elle n’est pas exaucée, est toujours utile. Enfant, je l’imaginais alors flotter dans le monde. C’est ainsi que beaucoup justifient, dans la religion, le rôle des moines : concrètement, ils ne servent plus à grand-chose, mais leurs prières nourriraient le monde. De Cassius Baron, j’ai sélectionné le dessin d’une déchèterie pour mettre en avant sa beauté abandonnée comme peuvent aussi être belles nos prières vaines, devenues donc déchets. Et Lorsque j’ai découvert le travail de Delphine Mazur, je suis tombé sur sa série de dessins « Les fêlures », montrant des cicatrices d’écrans de téléphones portables brisés. Nous sommes encore là dans la thématique du lien avec les autres, avec les proches, et de son altération. Mais c’est surtout l’idée de leur métamorphose qui s’est imposée: de ces fêlures éclosent les fils d’une toile d’araignée, les nervures d’une feuille ou les entailles sur la glace du lac. La destruction dans ses dessins devient ce déplacement tant recherché, celui du vivant, celui de cette nature qui porterait la prière.

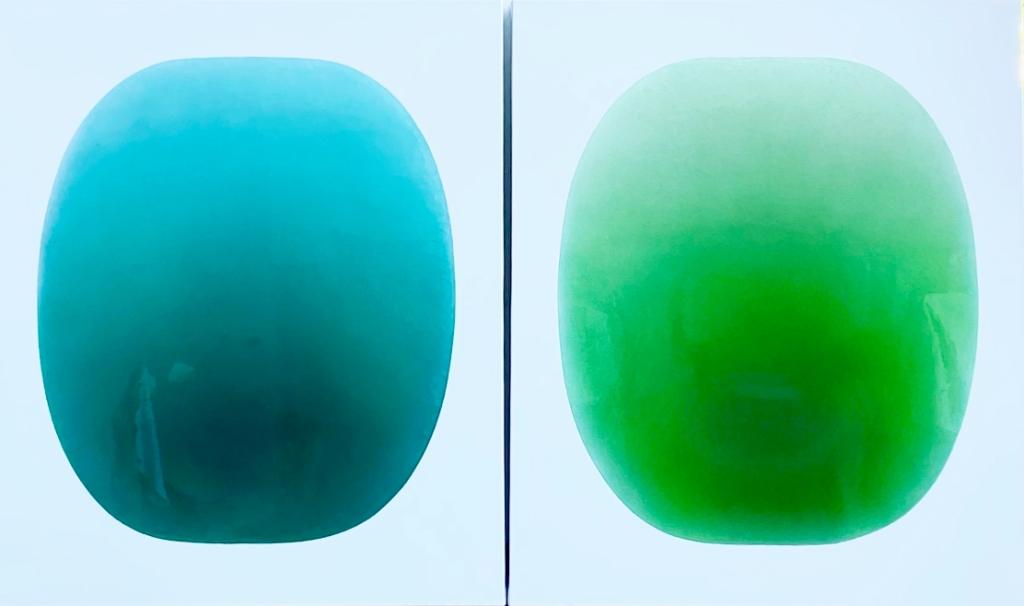

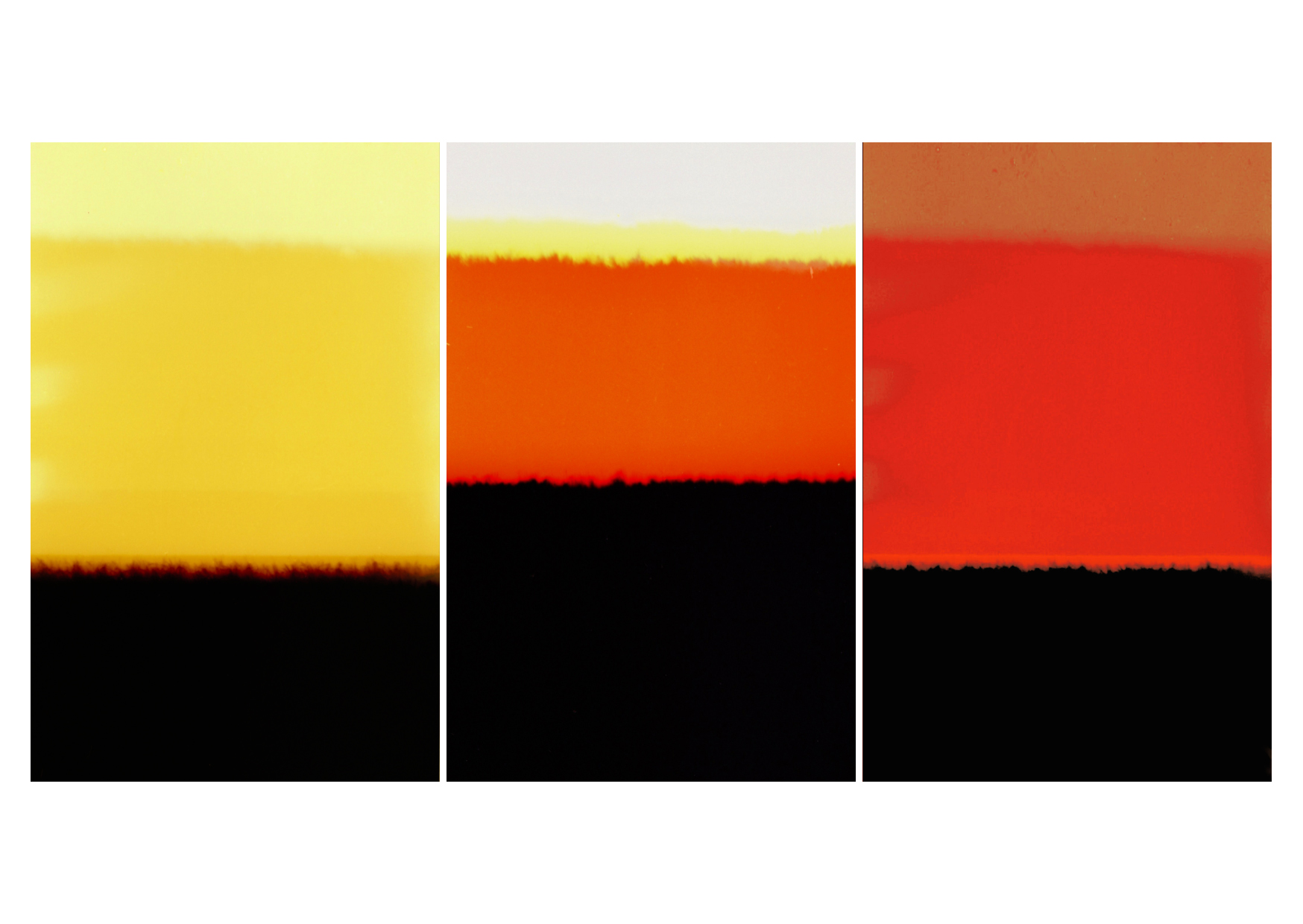

C’est ainsi que nous arrivons aux photographies de la nature de Naohiro Ninomiya. Je l’avais déjà contacté pour une exposition sur Mishima, afin de présenter ses photos de cascades comme illustration du passage du roman Chevaux échappés où se dévoile la réincarnation d’un personnage décédé. L’exposition ne s’est pas faite mais l’idée de la cascade comme symbole du flux spirituel –ici des âmes– est restée. Naohiro Ninomiya prend des photos argentiques. Dans le labo, juste avant le révélateur, il va allumer la lumière, ce qui va voiler l’image. Cela explique la teinte grise dominante, avec si peu de contraste. Par la suite, il va installer le tirage, encore mouillé, sur une planche à la verticale, et peindre avec son pinceau la cascade au cyanure de potassium, qui est un liquide de blanchiment. Enfin, la photographie s’étendra dans un bain de sélénium, permettant la conservation, la stabilisation, et dont l’effet secondaire est de rendre le noir plus noir. Si le tirage est à la verticale au moment de la peinture, c’est parce que Naohiro Ninomiya tient à la commencer en haut de la cascade, et à faire couler chaque goutte l’une après l’autre. Ainsi ce blanc devient de part sa technique même un cheminement, une traversée, telle celle du Styx, qui accompagne l’écoulement de l’eau. Il en ressort une impression évanescente et intemporelle. Bien qu’il ne s’agisse que d’un élément naturel, une nouvelle présence transparaît, la cascade devient apparition et l’on se surprend soudainement à prier devant ce manifeste animiste.

Cependant, j’avais besoin pour cette expo d’un retour à l’humain, parce qu’une prière s’adresse le plus souvent à quelqu’un. Elle pose la question d’un manque. Les dessins au fusain que j’ai sélectionnés de Samuel Martin représentent des corps dont on ne discerne pas le visage ou l’intention des gestes. On y devine un affrontement dans le hors-champ du dyptique « JK », où une femme, puis un homme, ont le corps empoigné, et un deuil dans l’obscurité de « Noches I », portrait où l’individu au-delà de ses bras est effacé. Les bras, en fait, sont le sujet de ces dessins : organes symbolisant notre capacité à agir, à accueillir mais aussi à exécuter. Nous pourrions voir la présentation de ces trois dessins sous l’angle contextuel de la prière, mais il n’y a pas que ça. Par ce qui leur manque, ils expriment aussi le désir qui les a fait naître. Pour « Noches I », cela peut-être le souvenir, la découverte, ou encore le remplacement d’une figure absente, et pour « JK », cela peut-être l’annihilation de l’autre, ou pourquoi pas, sa rencontre sexuelle : la réponse à cette question ne sera pas formulée. Car au final ce qui importe, dans la prière, c’est le désir en lui-même. C’est bien cela qui « nourrit le monde ».

Hannibal Volkoff