Nous devions exposer en ce mois de mars un autre artiste, qui finalement, assailli par les difformités du monde, est entré en retraite dans un monastère psychiatrique. Hésitant à pouvoir nous fournir ses œuvres à temps, il a préféré reporter l’exposition et nous avons décidé de la remplacer en cet espace réduit d’un peu plus d’un mois. Nous avons l’habitude.

J’ai contacté la plasticienne Camille Oarda avec l’intention de discuter avec elle de plusieurs anciennes séries qui m’avaient tant plu. Elle m’a parlé d’un voyage de vulcanologie qu’elle préparait à Stromboli pour son travail actuel de gravure. Je me suis rappelé alors d’une image d’Épinal, qui m’a bercée tout au long de mon enfance, et qui revenait périodiquement les années suivantes dans l’hébétude des visions ensommeillées.

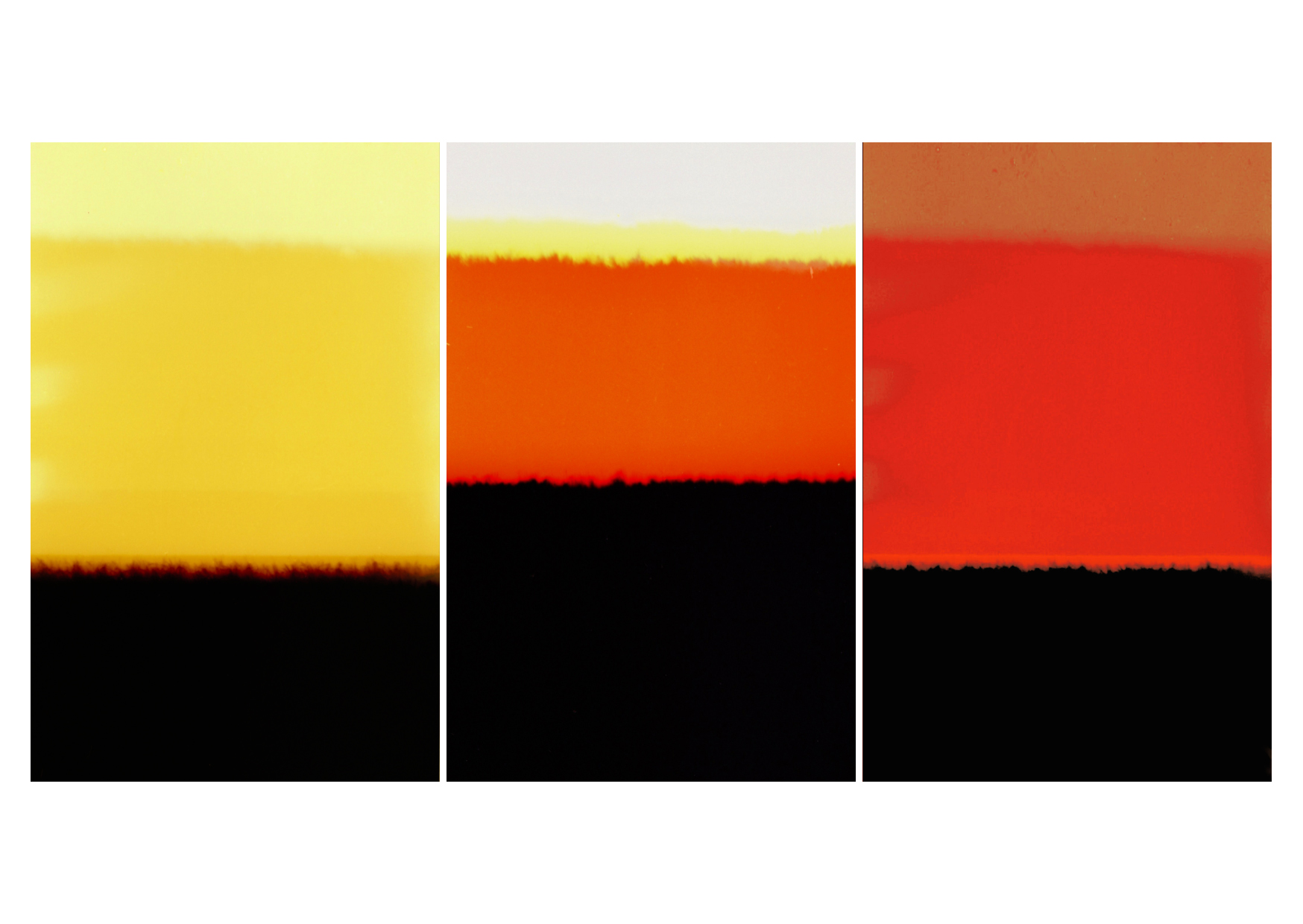

J’avais vu un documentaire sur Jules Verne réalisé par Pierre Trividic en 1994, au générique de fin illustré par un volcan en éruption. Si mes souvenirs sont bons, ce dernier était réalisé en effets spéciaux assez sommaires –du stop-motion, je crois. Son cratère s’érigeait au dessus de la mer et de son sommet enfumé se déversait continuellement une coulée de lave que venaient saluer à la surface des flots des queues de baleines curieuses sous l’orgue hypnotique de Bernard Hermann. Déjà, dans ma tête de gamin de 8 ans, je trouvais que ces effets spéciaux ressemblaient à un jeu d’enfant. Quelles pouvaient en être les règles ? Il ne fallait pas qu’elles se formulent. Je contemplais ce volcan comme une proposition devant rester proposition, un potentiel, un passage qui n’est pas encore emprunté –nous étions bien là dans une fascination vernienne du voyage et de l’inconnu. Plus tard, adolescent, j’ai pensé à Nietzsche et à son éternel retour : c’était toujours la même lave qui s’écoulait en boucle et en ce perpétuel recommencement s’exprimait à mes yeux une impulsion du différent, instigateur, grouillant de l’intérieur. Ce volcan autarcique devait porter en lui un espace autre (l’idée du voyage, donc) mais aussi un temps autre : il est devenu la projection d’un souvenir, certainement imaginaire, cristallisant mes rêveries d’enfance. C’est pourquoi je me sens toujours spectateur de cette image évoquant ce qui est perdu tout en en maintenant l’animation créative.

Au moment où j’ai cherché un autre artiste pour confronter les pièces sélectionnées de Camille Oarda (les volcans gravés dans les planches de bois, comme les souvenirs marquent notre psyché, lui servant pour ses impressions), les confronter à un regard, à l’idée de spectateur contemplant l’éruption, j’ai pensé à l’internement m’ayant poussé à organiser cette exposition. L’idée de la dimension symbolique de la douleur se déversant en torrent symptomatique sur nos quotidiens, soudainement s’imposait. Ne pouvant proposer en image le trouble psychisme de l’artiste, il m’a semblé plus pertinent de me concentrer sur une illustration des enchevêtrements de violences définissant nos structures sociétales.

La sélection des monotypes de Laurent Rabier s’est opérée dans plusieurs de ses séries traitant chacune de l’aliénation moderne. Sont représentés des symboles de pauvreté, produits de spectacle et de propagande, l’attroupement de normes spectatrices contemplant en marche ségrégations et préludes de guerres. Ces monotypes sont des imitations de photographies ou captures d’écran de télévision ravivant à notre mémoire de nombreuses tragédies du XXe siècle, mêlées à des scènes au contexte social et politique plus contemporain pour mieux en souligner ces similitudes que l’on tente tant d’ignorer.

De cet ensemble, de cette Histoire fracturée c’est à un corps fracturé que j’ai immédiatement pensé, celui de la photographie « Icare –flight, fight, freeze » de Pierre Barbrel. Il me fallait pour l’expo un sujet incarnant ces souffrances collectives. L’Icare, doté d’ailes conçues par son père Dédale pour fuir la Crète, voulant atteindre le soleil, se crame les plumes et chute dans la mer. L’image est découpée millimètre par millimètre et recomposée de manière à ce que son corps semble tranché de toute part, difforme et effrayé, à la pensée fissurée par la panique. Cependant, face à ce montage, je pensais aussi à la possibilité qu’il puisse aussi s’agir de déconstruction : « la cure, cela consiste à passer de l’impuissance à l’impossible », nous dit la psychanalyse. Impossibilité d’atteindre le soleil, de rentrer dans le volcan ; ce sont parfois nos fantasmes qu’il nous faut déchirer afin de mieux définir nos désirs.

Ainsi, parmi les monotypes de Laurent Rabier, j’ai finalement inclus des scènes évoquant la résistance, rappelant dans l’histoire collective et donc aussi personnelle nos capacités, tout de même, à nous opposer à l’adversité. Mais il m’a semblé plus signifiant de nommer cette résistance d’une toute autre manière. Les paysages de Yann Bagot sont réalisés à l’encre de Chine et représentent des icebergs et panoramas rocheux, qu’il nomme les « Titans », peints dans ses explorations du littoral marin, en Bretagne. Après avoir déposé sur le papier l’encre, il le plonge immédiatement dans l’eau (comme Icare, comme le personnage contemplant le volcan) dont le sel dilue, fige, altère, pigmente l’image. L’image devient autre, nous sommes bien là dans la cure.

Le paysage que je recherchais devait être désertique. Je pensais à « la traversé du réel », or le réel est un désert. Mais ces étendues vides, fortement saturées et caressées de dégradés rocailleux, sont un organisme à la respiration interne, aléatoire et singulière, guidant nos pas. Il fait monde, il fait « tellurisme » (nom d’une autre série de Yann Bagot que nous présentons), donc force mutuelle, partagée. Il doit y avoir de ça dans ce compagnon-volcan : un désert permanent sur lequel érupte et s’écoule le trauma, espace de purge et de mutation. Autour de ces morceaux de roches, l’environnement est noir, ignoré, invisible : seul le magnétisme de la pierre importe, comme un dialogue avec ce qui nous est étranger, un dialogue dialectique avec un réel en négatif, une douleur inversée, devenant sentier à emprunter.