Les jardins d’hiver ont la beauté du sommeil. Comme pour un corps qui, se ressourçant en lui-même, nous fait absence, nous évitons de les brusquer et nous les parcourons du bout des pieds soucieux de leur hibernation. Les craquellements des feuilles mortes sont leur fredonnement ronflé peu à peu jusqu’à la poussière. Une poussière qu’émiettent pourtant des pattes étrangères, sauvages, dissimulées dans l’ombre que l’on soupçonne être celle des paupières fermées du jardin, ondulantes pendant leur rêve ; une présence étrangère issue de ce sommeil sans qu’on y prenne garde et chassant, furtive, sa proie. Ce serait peut-être pour nourrir ce qui germe dans l’engourdissement endormi, en attente d’éclore.

Cette exposition se propose de raconter le rêve du jardin en hiver, avec des œuvres d’Anne Brenner, de Mathieu Adam et d’AurelK. Cela commence avec un souvenir d’été peinte à l’huile par Anne Brenner : la silhouette d’une jeune fille ou d’un frêle garçon effleure (oui, ce souvenir est incertain, il s’effleure) de son corps fleuri le sourire de marches extérieures, gardées par un chien tout droit sorti d’une fresque de Piero della Francesca.

Descendre les marches, descendre plus loin dans le rêve. Les fleurs chatoyantes de la Renaissance sont toujours là, mais des ornements dont est faite la tapisserie de nos images nocturnes, une déchirure s’est opérée : des animaux mythologiques la traversent, Pégase en cheval raffiné ou ce mystérieux cerf jaune, emportant avec eux les couleurs d’été comme s’ils avaient besoin d’emporter dans leur territoire à eux ces souvenirs lointains.

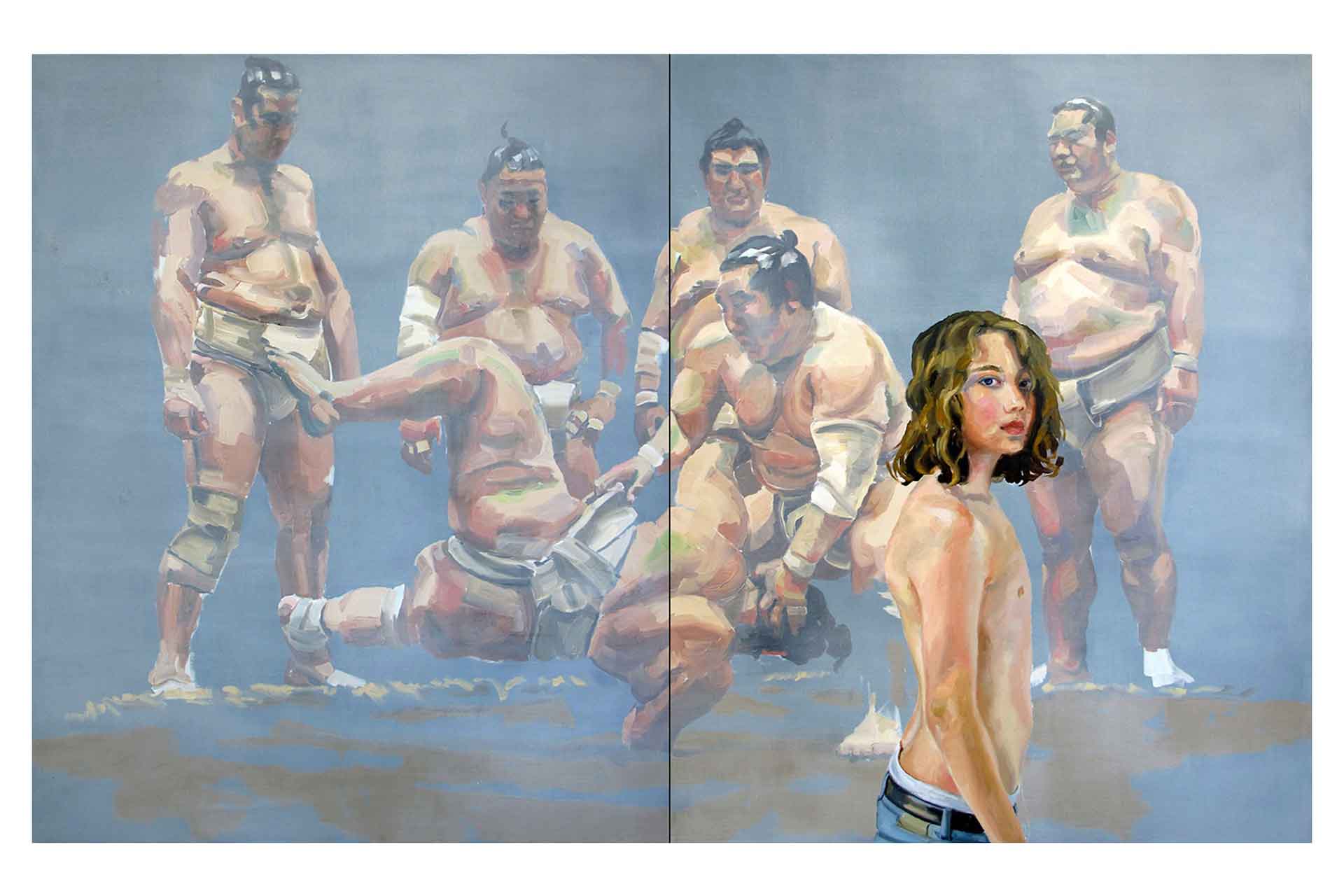

Nos figures intruses sont-elles là pour se combattre ? Et pourquoi pas. Elles se métamorphosent alors en sumos en pleine lutte, certainement inspirés par la projection virile de ces deux apparitions. Mais le sommeil parfois sait protéger le rêveur de la violence de ses images, et ces sumos deviennent eux-mêmes une projection, une peinture finalement si douce d’Anne Brenner à contempler de loin avec l’œil serein d’un adolescent.

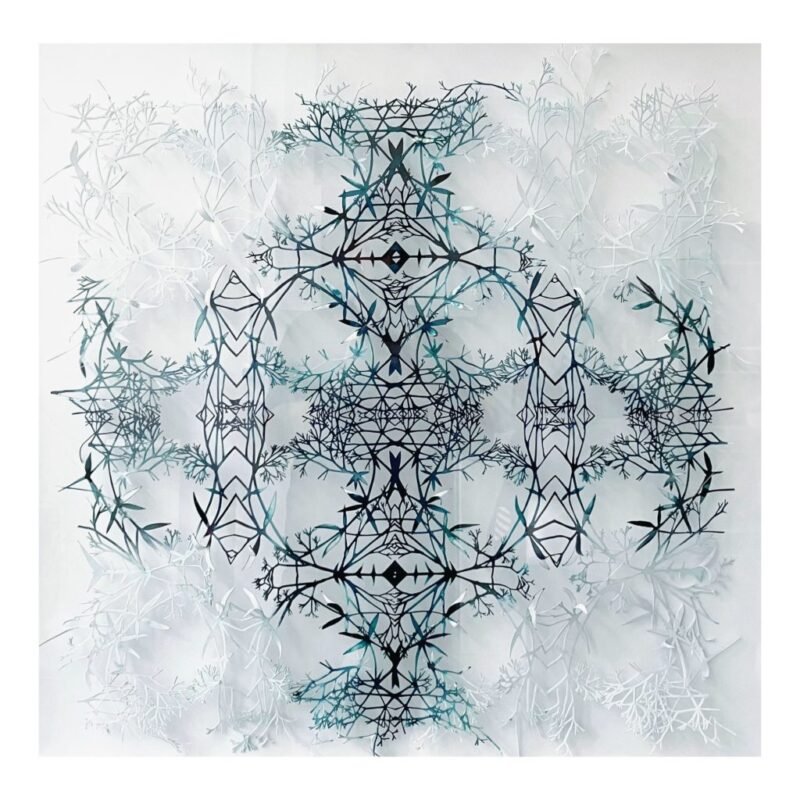

Le rêve s’organise à nouveau. Il se rappelle avoir été un jardin à la française, c’est-à-dire composé de motifs géométriques, symétriques et abstraits. Il est découpé sur une grande pièce de papier par Mathieu Adam : ce papier, tel le désordre de la nature, tel celui de nos songes, aussi, doit être maîtrisé avec rigueur dans chacune de ses découpes millimétrées. Nous symbolisons ainsi notre domination sur le chaos.

Mathieu Adam parle d’ailleurs d’œuvre « scalpée », et bien qu’il s’agisse simplement d’une indication technique, la découpe étant pratiquée au scalpel, nous ne pouvons nous empêcher de penser à la scalpation, cette pratique amérindienne consistant à trancher le cuir chevelu de l’adversaire pour attester de sa puissance. Il pourrait s’agir, pour le jardin endormi, d’empêcher la mauvaise herbe d’atteindre le paradis (appelé, chez les amérindiens, la « Prairie éternelle »), il faut pour cela soigner l’apparat de ses arabesques en taillant dans les sombres recoins de ses désirs…

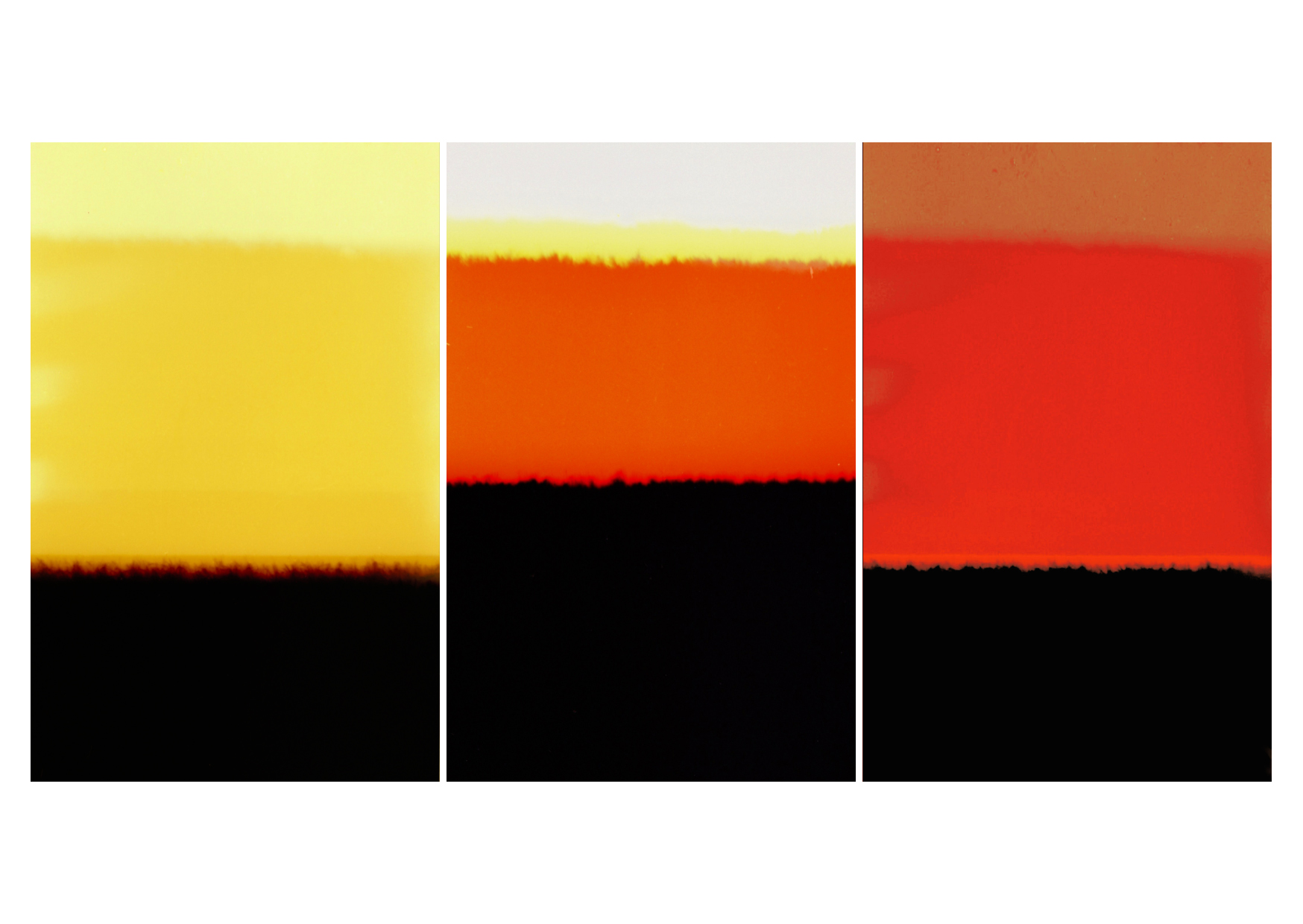

Et pourtant, les désirs prennent le pas. On se souvient du Jardin des Tuileries, par exemple, aux haies d’if parcourues le soir tombant par des silhouettes érectiles venues se rapprocher et se perdre dans leur labyrinthe. Ce sont des photographies (il paraît que nos rêves prennent toujours la forme de photographies) prises par AurelK, couvertes d’une couche de fusain obscurcissant presque toute l’image, mêlant ces corps à leur décor comme les amants dans leurs buissons. Le pastel est ensuite ajouté pour créer le dégradé, une densité de zones où mieux s’engouffrer encore. Seules certaines parties restent blanches, ressortent donc par leur contraste, ce sont les chaînes que nos serviteurs semblent autant aduler que subir, objets les liant mais aussi les entravant. Nous sommes bien dans le sujet du désir et de sa dialectique entre l’union et la solitude, le plaisir et la douleur.

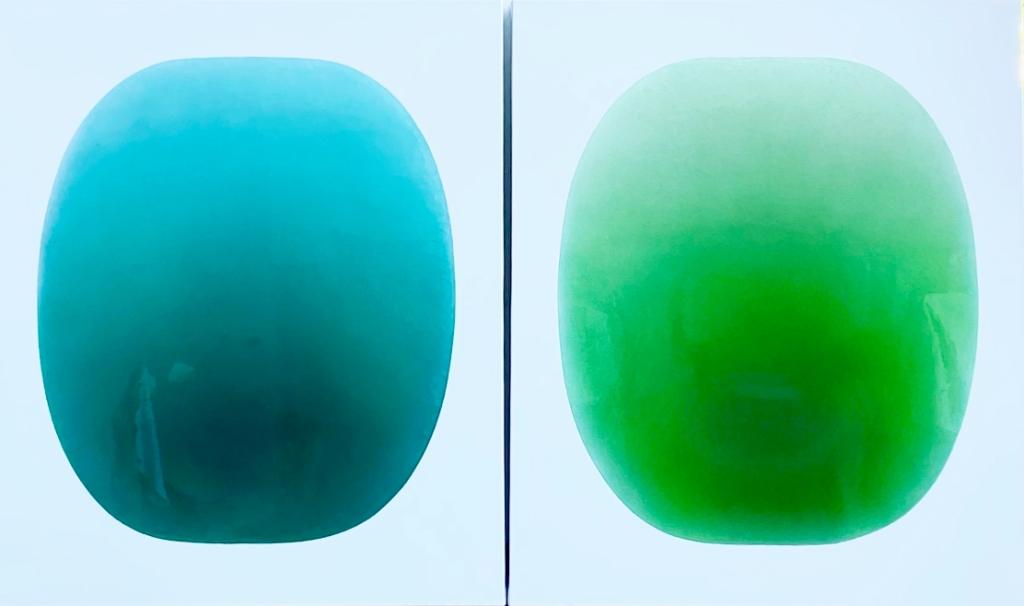

Ces corps ont l’âpreté de racines, de branches nues. Ce seraient eux, la présence s’échappant du rêve du jardin pour chasser dans nos nuits par leur occulte prière, transformés en animaux comme dans les photographies d’Anne Brenner sur lesquelles elle ajoute cette peinture colorée que l’on peut assimiler à leur appétit satisfait. Le modèle utilisé pour chacun d’entre eux est toujours le même ; d’ailleurs, la série se nomme « Sans titre » : sans titre donc sans être défini, chacun étant le spectre du rêveur et de ses convoitises innommées.

Hannibal Volkoff