A nouveau une histoire, en dessins et peintures. Ou plutôt : des éléments qui permettent l’élaboration d’une histoire. Des visages, des lieux, des gestes, des propositions de contextes, de désirs, de projections. Les images présentent une ambiance urbaine, ou peut-être plutôt de banlieue, de périph abîmée, avec ses jeunes marginaux plongés dans leurs passe-temps erratiques, entre le sexe et la dégradation – une ambiance sans doute un peu punk, parce que nous pensons que cela manque, en ce moment, le punk. Et puis il y a aussi la rêverie. Nous rêvons de jeunes chiens fous qui eux aussi rêvent d’autre chose encore, au sein même de leurs violences, de leurs combustions, rêver contre le vide ambiant ou par son support de choses anciennes et oniriques où l’univers se redessine.

Les visages sont les portraits dessinés par Marie Boralevi. Son travail opère par strates. Elle commence par la production d’une image numérique à partir de photographies de visages et d’organes, mêlées entre elles. Elle en imprime un unique tirage, agrandi, qu’elle transfère à la main par un produit chimique sur du papier Japon. Elle retravaille l’image pendant l’impression où sa forme et sa texture, au départ très nettes, s’altèrent et se diluent. C’est alors qu’elle va dessiner sur cette empreinte pour en préciser et densifier à nouveau les traits avec du graphite. Les visages sont ceux d’adolescents qui nous font face. Ils sont marqués par des taches de rousseur, des tatouages, des tags ajoutés comme des signatures douloureuses, des stigmates. La série s’appelle « Persona non grata » : c’est une jeunesse dont on ne veut plus.

Le contraste entre la texture photographique et le graphite, le dessin hyperréaliste et le griffonnage, mais aussi entre la violence et la douceur de l’enfance, participe au trouble. La série « Persona non grata » exprime la recherche de soi propre à la jeunesse, la confrontation à la différence, à ses peurs et à sa liberté. Nous pouvons y voir ce que nous avons perdu – ce qui est encore possible, aussi. Et derrière leurs slogans adolescents (« void », « dangerous », « contagious », etc…) se trouvent autant une interpellation qu’une assignation : celle de trouver une universalité par la marginalité, une vitalité par la fragilité, une beauté par la marque.

Les peintures et dessins de Julien Spianti se heurtent à ces portraits comme des éléments extérieurs tournant en boucle dans leur tête, des souvenirs, peut-être des traumas. Ils ont été choisis en continuité de son panorama de scènes familiales et domestiques, a priori banales, anodines, mais envahies par un exhibitionnisme sexuel dont Julien Spianti exprime le malaise par sa déconstruction de l’espace et son contraste entre le réalisme et un brutal traitement tenté par l’abstrait. Certaines scènes sont martelées au crayon, d’autres à la peinture à l’huile, d’autres encore au feutre sur lequel il ajoute du gel hydroalcoolique – comme s’il fallait les nettoyer.

Chacune de ses pièces semble être une image dont le temps (à moins que ce ne soit la dénégation du témoin, son refus de se souvenir) a effacé les détails, rongé les lieux, retiré les visages. Il faut interroger cet espace manquant. A contempler comment tous les corps se ressemblent, contaminent le papier des mêmes postures orgiaques, ne deviennent que gestuelle pornographique, on en vient à penser que c’est l’humanité qui manque. Elle est remplacée par la stupeur de la scène originelle, l’âpreté de ce qu’il ne fallait pas voir. Les décombres de la chair se mêlent aux décors, se diluent en eux, affirment qu’on ne pourra y échapper : elles se transforment en coup de crayon, de pinceau, ou tout simplement en coups, « à coups de trique », dit-on ; ils se transforment en symptôme.

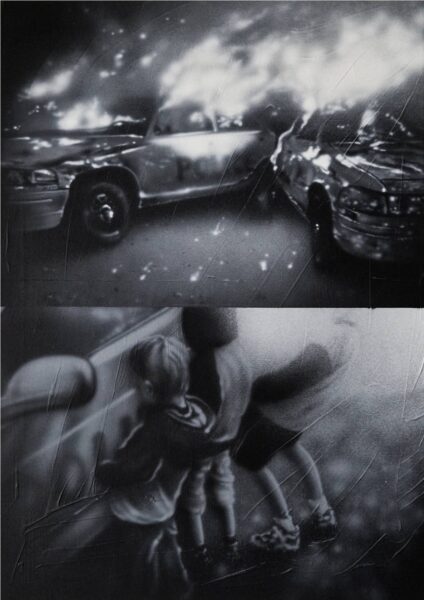

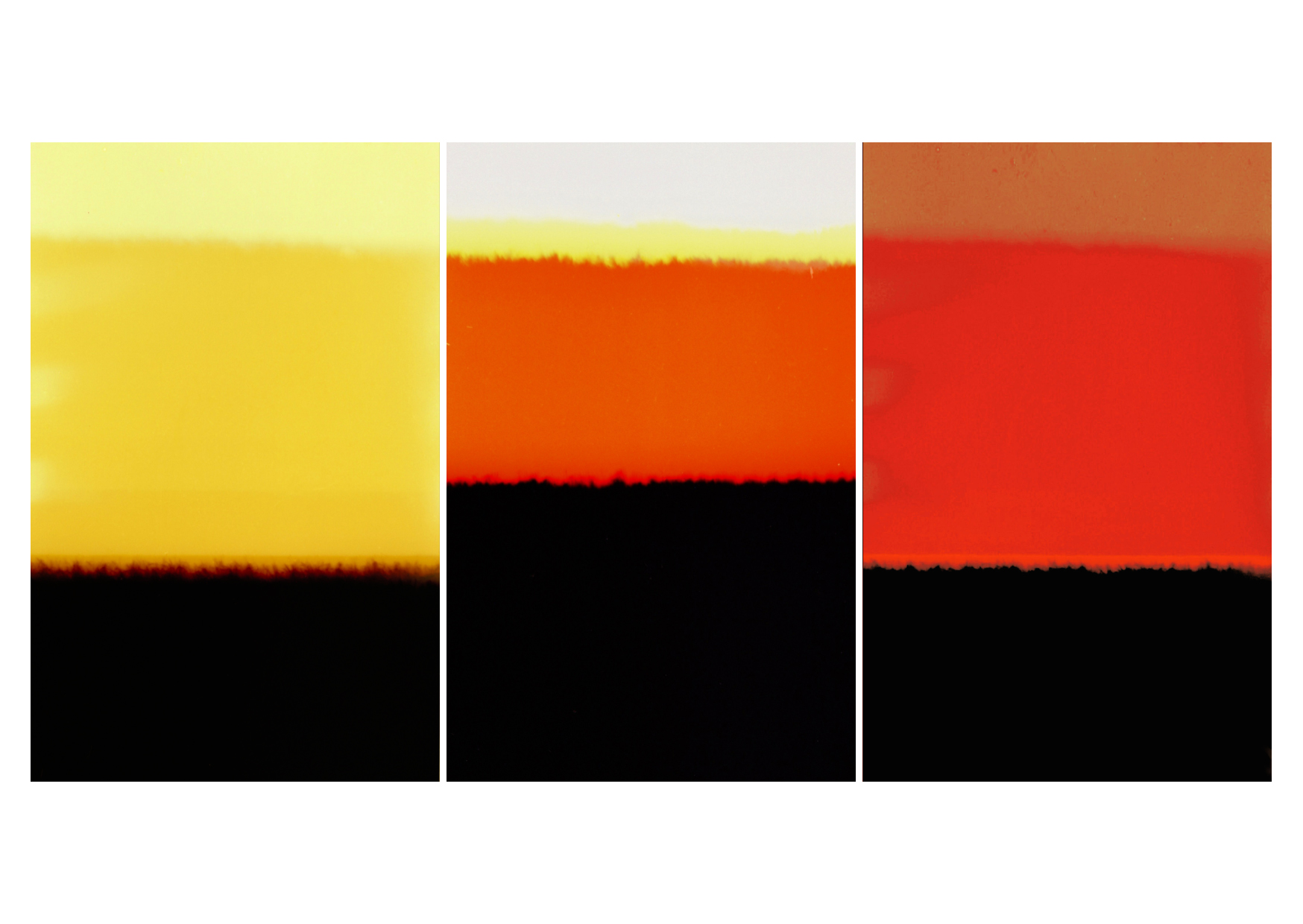

Ne pouvoir échapper au symptôme ? On peut en tout cas le remplacer. Par exemple, en devenant pyromane, diront les enfants, c’est encore la meilleure manière de le cramer, ce symptôme. Les dessins à la pierre noire de Raphaël Tachdjian et les peintures à l’acrylique de Camille Theodet sont le défoulement de notre jeunesse. Elle passe par la destruction. Chez Raphaël Tachdjian, la marmaille gambade en tenue légère dans un environnement dévasté dénué d’adultes – à moins que ces derniers ne soient ces corps mutilés, étendus par terre. Le jour aussi a disparu et cette nuit perpétuelle, dans cette série, ne s’illumine plus que par l’incandescence des feux, d’un incendie qu’accompagnent dans leur combustion danses et jeux enfantins. Tout ce qui appartient au monde adulte doit brûler, les cadavres, meubles, pneus et autres carcasses de bus (scolaires ? mais qui va encore à l’école ?). Et jamais nos sujets n’éprouvent le moindre remords, la joie au contraire les étreint. Ils sont dans leur nuit.

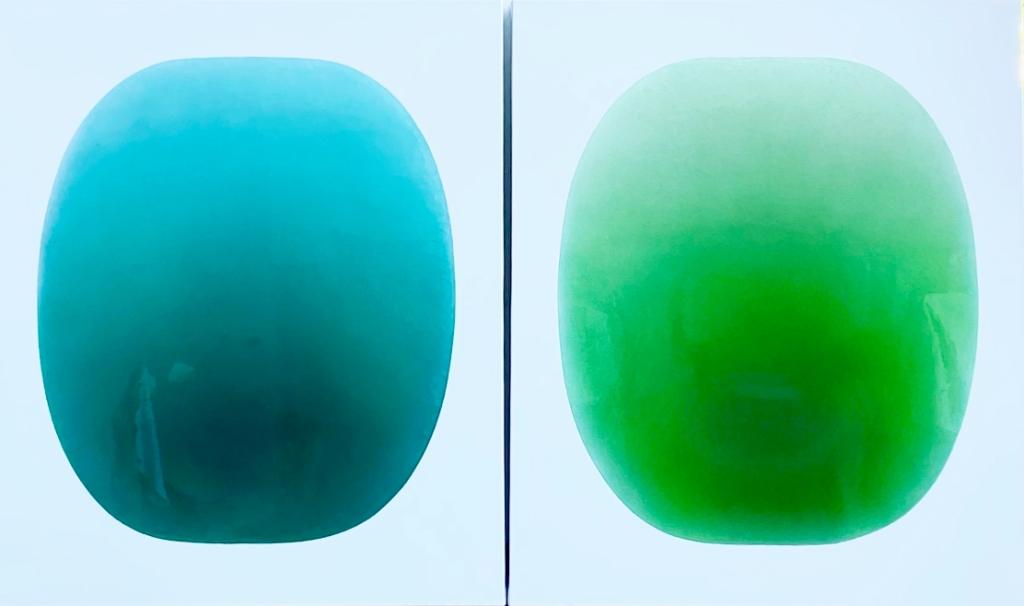

Les peintures de Camille Theodet sont faites à l’aérographe. L’acrylique se pulvérise : cela décrit bien ses toiles. Chacune d’entre elles est un diptyque contenant deux images, la confrontation de l’une à l’autre pouvant être narrative ou symbolique. La sélection s’est essentiellement concentrée sur le sort de ces pauvres voitures, percutées ou en flammes, et aux gestes qui leur sont associés : des enfants urinant sur une bagnole de flics, par exemple, ou deux mecs en jean qui s’étreignent. Cette série s’appelle « la folie d’un soir d’été », et l’allégresse exulte encore de ces débordements. A voir l’urine des enfants, on pense à ce réflexe animal consistant à marquer son territoire ; or en expérimentant ainsi la ruine, n’est-ce pas une manière de chercher en soi ce devenir-animal où trouver enfin un peu de jouissance – ou de douceur ? Au final, deux toiles ont été sélectionnées où nous nous identifions à un couple de moutons, puis à un couple composé d’un chat et d’un faon enlacés. Les premiers sautillent comme s’ils rejouaient le crash des voitures, et les seconds s’endorment, d’un sommeil dont les motifs ont l’éclat amoureux de feux d’artifice.

De même, chez Raphaël Tachdjian, on joue à être autre. On se déguise en fantômes, en robot évoquant Terminator, ou en … chose étrange, appelée « la rumeur ». La rumeur dit que lorsqu’on n’est plus soi-même, alors le symptôme disparaît. Qu’il faut faire le vide pour contrer ce vide qui nous angoisse.

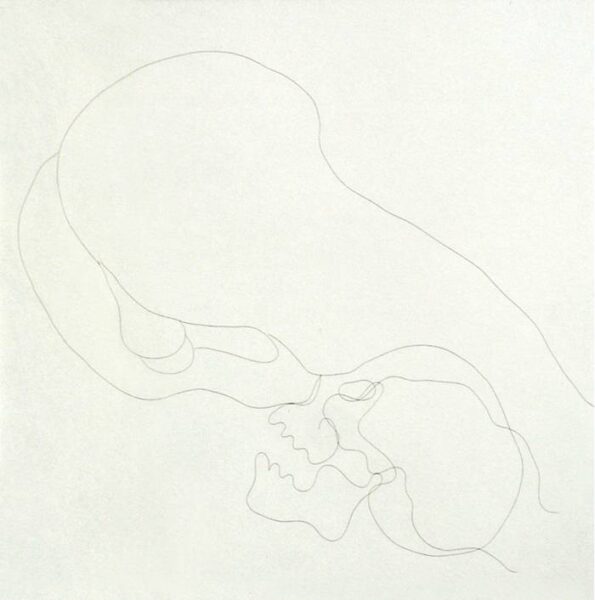

Mais le corps se souvient toujours. C’est ce que nous rappellent les dessins de Claudie Dadu uniquement composés de ses propres cheveux. Elle nous dit que tout ce que nous créons et recevons, tout ce que nous vivons et imaginons est filtré par la mémoire de nos corps. Ainsi ses œuvres minimalistes sont effectuées par le résidu corporel détachable, le cheveu trépassé, long fil formant de part et d’autre les contours de ses sujets ; on peut dire alors qu’elles sont le résultat de cette mort. Avant d’être maintenues sous verre, comme les cadavres d’insectes dans nos collections de jeunesse. Ce n’est pas pour rien que Claudie Dadu s’est attelée à une série autour des vanités. L’un des crânes est suspendu par des mains de marionnettistes : terrible message qu’il adresse à nos audacieux (présomptueux ?) gamins. Un autre tâtonne d’un grand sourire le sexe d’un garçon pendant que dans le tableau suivant, des doigts pressent d’un même fil un téton aux promesses nourricières. La mort observe nos jeunes effrontés, se mêle à eux, rit de leurs vaines esquives : elle affirme qu’en une commune danse ils n’enfanteront que la répétition du vide.

Alors, si on ne peut y échapper, si la nuit de la chair reste béante en nous, on peut choisir de remodeler la mort et de porter ce qui en elle nous lie. Lazare Lazarus dessine des paysages où se dressent au-dessus de la mer agaves et oponces, forteresses et monastères, les paysages de Marseille et des Calanques peuplés de silhouettes cagoulées fornicatrices. Ce sont des élégies pastorales. Le travail de Lazare Lazarus s’appuie sur ses propres arpentages de ces lieux de rencontres homosexuelles extérieurs, dont il goûte l’exhibitionnisme ensoleillé comme la continuité, le prolongement des rencontres passées, secrètes, interdites. C’est pour cela que ses garçons sont cagoulés : ils sont chacun, dans leurs sodomies, leurs flagellations et leurs caresses, l’incarnation de tous ses précurseurs au désir proscrit.

Il s’agit alors d’offrir à leur désir, mais aussi à leur mort, si souvent engendrée par ce dernier, quelque chose de l’ordre de la sanctification. C’est en ça que nous parlions de rêverie au début de ce texte. Rêver que tous ces corps, finalement, puissent être touchés par la sainteté. Nous en faisons des scènes religieuses inspirées par l’iconographie du Moyen Age. Nous en faisons des gravures à l’eau forte dorée et argentée, brillant au milieu d’autels, maternées sous la lueur des bougies. Maternées ? Oui, nos jeunes adolescents s’inventent une nouvelle mère : ce sera Marie Madeleine, « la sainte pute des garrigues », débarquant à Marseille avec son frère Lazare. Marie Madeleine est la sainte de la rédemption, et Lazare, le garçon ressuscité : nul doute qu’ils sauront guider nos chers marginaux et faire pousser le long de leur errance, comme sur les dessins de Lazarus, des fleurs aux couleurs souriantes.

« Dans le silence nuageux du cœur et la mélancolie d’un jour gris, (…) cette main qu’en signe de détresse j’avais laissé tomber à mon côté, pendant avec les draps, un rayon de soleil qui se glisse à moi me demande doucement de la reprendre, de l’élever devant mes yeux. Et comme si s’éveillaient en moi, étourdies, folles, sortant tout d’un coup du long brouillard où elles s’étaient crues mortes, des vies comme une foule et se bousculant à l’instant d’un miracle de fête, me tient une fleur et la porte à mes lèvres. » Georges Bataille, « L’expérience interdite ».

Hannibal Volkoff