C’étaient les mêmes cris jaillis des mêmes gorges,

C’était la même houle et le même océan,

C’était le même feu jailli des mêmes forges,

C’était la même foule et le même néant.

Eve, Charles Péguy

Des silhouettes d’encre noire errent dans la toile, difficilement distinctes, impersonnelles jusqu’au spectral ; elles suivent une direction plus ou moins précise, souvent la même. Ce sont des scènes de rue, on le comprend instinctivement, cela résonne avec l’immédiateté de la banalité. La foule -cette mosaïque de corps qui semble elle-même être un corps.

Ces silhouettes ambulantes, issues des toutes premières séries picturales d’Eric Fiol autour de l’urbanité, nous apparaissent à partir de photographies, prises en plongée, à la hauteur de son appartement. En retranscrivant à l’encre les défauts de captation de l’appareil photographique, Eric Fiol se sert de la distance intrinsèque à la peinture (une double distance, donc : celle de la prise de vue et celle de la pratique artistique) pour trouver dans ces défauts techniques ce qui fait sens. A savoir : qu’expriment le flou et la déformation des corps tels qu’ils sont ainsi exposés à l’image ?

L’exploitation toujours plus frénétiquement utilitaire du temps et de l’espace dans notre société « hypermoderne », l’utilisation de chacun en objet performatif, l’altération de l’individu dans un système qui sous couvert d’individualisme transforme le sujet en produit, sont les tristes constatations qui ont motivé l’élaboration de la série. La foule chez Eric Fiol est le reflet de la déformation de l’Etre, et si l’on si noie en permanence sans y penser, le peintre, lui, la noie elle-même dans son encre –dont l’aspect apparemment hâtive et hasardeux est proportionnel à sa minutie et à sa maîtrise.

Vus de loin, les corps pourraient être de furtives tâches, des ratures telles des cicatrices urbaines, ce ne sont même plus des silhouettes mais des formes proches de l’abstrait. Où vont-ils ? Quel programme explique leur présence ? Quel épisode de leur vie se trame à cet instant même ? Les subjectivités sont réduites au plus strict minimum, au même titre que la ville et ses structures (ce qui accentue l’aspect fantômatique des toiles). Les sujets ne se déplacent pas, ils sont le déplacement, la marche sans conscience qui, comme le Marché, se suffit à elle-même en détruisant tout.

La série de la Foule est un travail de la trace : la trace comme geste pictural mais aussi comme le signe d’une perte. L’individu n’existe plus, il en reste des traces, distillées par ci par là, et les sujets les plus distincts sont ceux qui justement se tiennent les plus immobiles, ceux qui suivent le moins le mouvement.

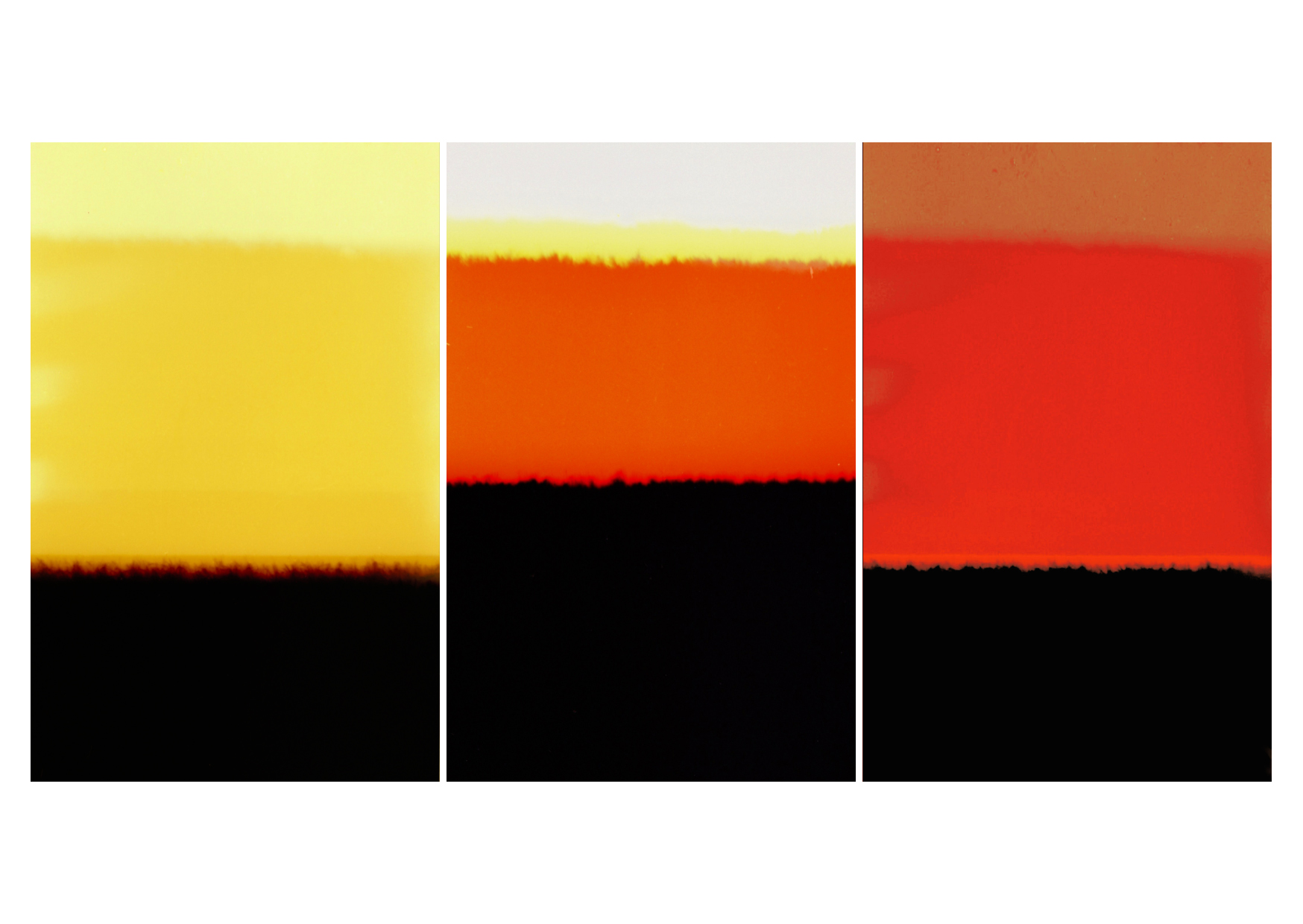

Aux côtés de ces toiles, sont aussi présentées diverses scènes : des descriptions d’émeutes, évoquant Goya et dont la violence contraste avec la monotonie de la foule (niant ainsi toute idée de déterminisme), ou de fêtes évoquant davantage l’affrontement et le désespoir plutôt que l’union et l’amusement. L’œuvre d’Eric Fiol nous offre sa vision eschatologique de la solitude contemporaine à travers son murmure des ruines. Et, surplombé de paysages citadins dévastés comme un vaste tombeau du temps présent, ce qu’il reste d’humain (la révolte ?) secoue ses fragiles spasmes de couleurs, timides et survivantes couleurs d’huile menacées par l’effacement de ce qui les porte.

Hannibal Volkoff

Nous sommes les hommes creux

Les hommes empaillés

Cherchant appui ensemble

La caboche pleine de bourre. Hélas !

Nos voix desséchées, quand

Nous chuchotons ensemble

Sont sourdes, sont inanes

Comme le souffle du vent parmi le chaume sec

Comme le trottis des rats sur les tessons brisés

Dans notre cave sèche.

Silhouette sans forme, ombre décolorée,

Geste sans mouvement, force paralysée ;

Ceux qui s’en furent

Le regard droit, vers l’autre royaume de la mort

Gardent mémoire de nous – s’ils en gardent – non pas

Comme de violentes âmes perdues, mais seulement

Comme d’hommes creux

D’hommes empaillés.

(…)

C’est ainsi que s’achève le monde

C’est ainsi que s’achève le monde

C’est ainsi que s’achève le monde

Non pas dans un boum, mais dans un murmure

Les Hommes Creux, Thomas Stears Eliott