Il a semblé à la Galerie Hors-Champs qu’à une époque où le corps n’est plus mentionné publiquement que comme un espace de danger et un espace en danger, la proposition s’imposait de plutôt le penser corps comme objet de formation, d’attirance, d’éclosion. Une exposition collective est déjà une anatomie faite d’organes qui se mêlent entre eux ; du lien des 4 artistes entrelacés, Damien Bockenmeyer, Dylan Caruso, Claudie Dadu et Marielle Degioanni, se tisse du dessin à la sculpture une exploration de différents liens que peut affirmer le corps –le nôtre comme celui de l’œuvre.

On définit le lien au sens figuré par ce qui relie, mais la définition au sens propre est celle d’un objet flexible et allongé servant à maintenir un ensemble. Les dessins de Claudie Dadu sont composés à partir de ses propres cheveux, qu’elle utilise après leur chute naturelle. D’un être vivant, un élément pileux tombe, perd sa fonction, et finit par en retrouver dans les scènes pornographiques de l’artiste. Le même cheveu décrit la courbe d’une narine pour ensuite devenir celle d’une lèvre puis d’un gland doucement léché ; le même fil d’Ariane tend la ligne d’une fesse pour ensuite décrire la courbe d’un ongle puis les entrelacs d’une vulve.

L’organe mort se fait outil de description de tous les organes du corps, il est soudainement transformé en lien pour justement parler d’exposition sexuelle et d’union charnelle. Dans la plupart des religions, des mythes, des cultures du monde entier, le cheveu est un symbole de force et de séduction, mais aussi de tabous et de pudeur : en confrontant ses ébats, ses pulsions de vie, à de joyeuses vanités se roulant une pelle, Claudie Dadu affirme avec causticité une liberté militante qu’elle applique autant face à la dégradation des corps qu’à la morale oppressive.

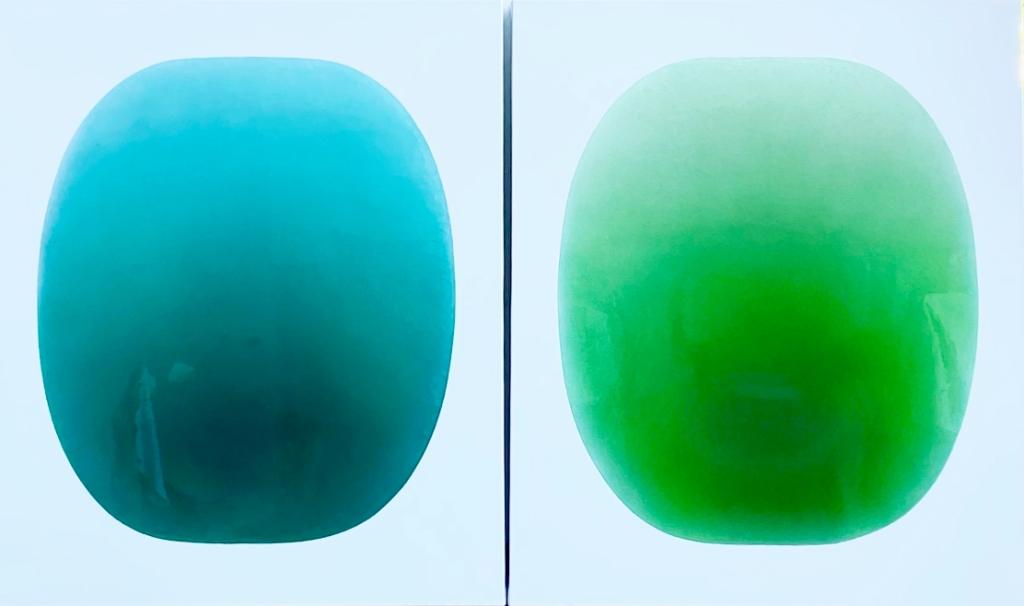

« Révélation » de Dylan Caruso est une série de sculptures que l’on pourrait qualifier de Mandylion, c’est-à-dire qu’elles forment une reproduction du Saint-Suaire. Au fur et à mesure que l’on s’approche des blanches sculptures, on découvre en chacune d’entre elles un visage qui est celui du Christ ou celui de sa mère Marie, selon les normes de l’iconographie chrétienne. On remarque ensuite que ces visages sont produits sur du papier mouchoir, c’est alors que l’on pense aux images acheiropoïètes, miraculeuses, pouvant apparaître n’importe où. La définition littérale d’acheiropoïète, en latin, veut dire « non fait de main d’homme ». C’est bien le cas de ces sculptures, puisqu’elles ont en fait été réalisées à partir de sperme, moulant le buste sur lequel est posé le mouchoir.

Cette série accompagne les dessins de Claudie Dadu dans une même approche de la « résurrection » de matière biologique éjectée (qui passe aussi, d’ailleurs, par l’orgasme), sauf que le sperme ne vient pas forcément du propre corps de Dylan Caruso. A l’interroger sur la provenance de cette délicate substance, les noms des éjaculateurs, aucune réponse n’est donnée. On peut alors imaginer que c’est de cette collectivité de jouissances anonymes, de leur communion, que renaissent les deux grandes figures asexuées de l’Histoire, et où se trouve, finalement, le lien spirituel que tant de siècles de religion ont tenté de contrôler.

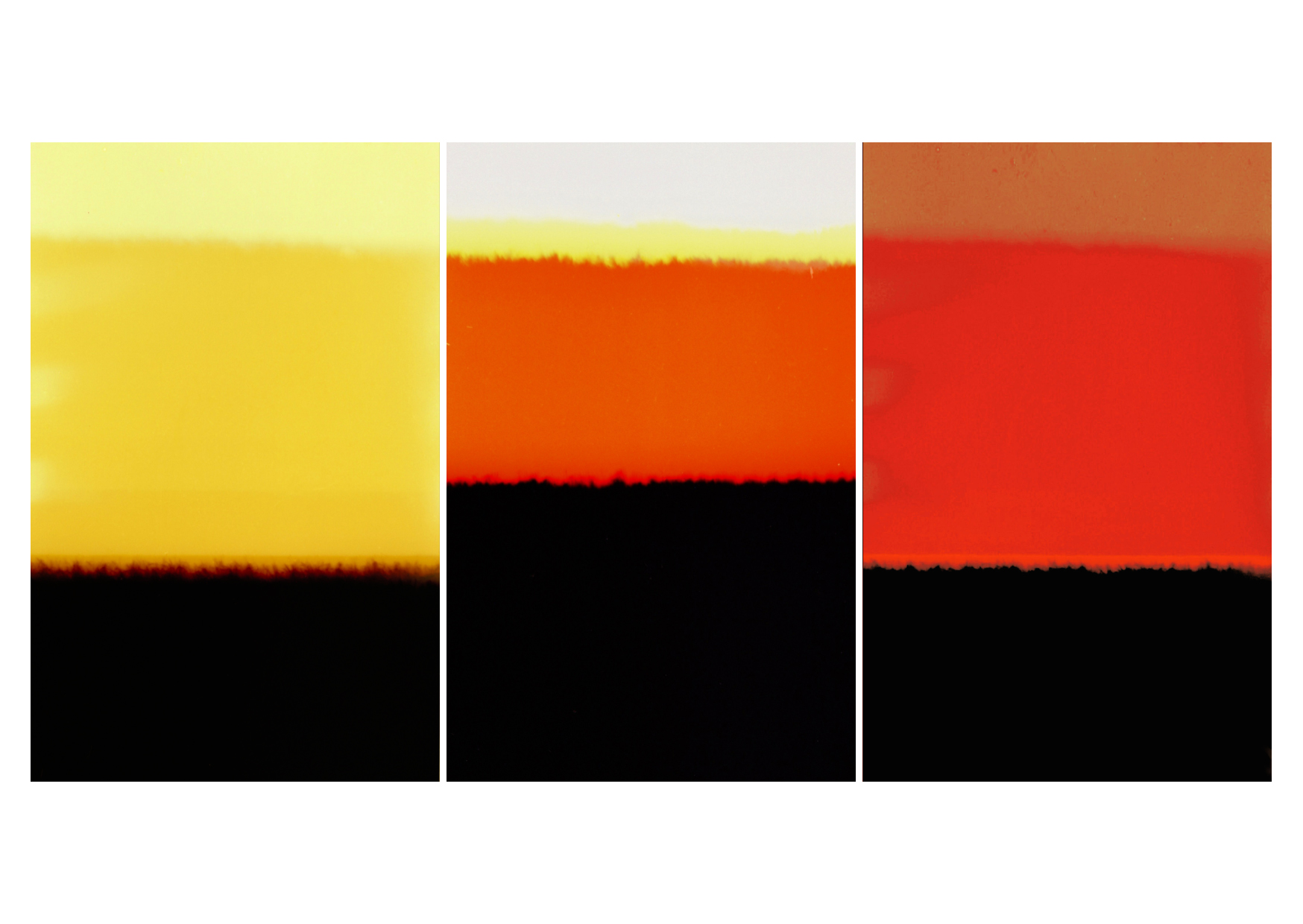

Les dessins de Marielle Degioanni sont réalisés à partir de perforations, de crayon et d’aquarelle. Des silhouettes, humaines, animales ou végétales se forment avec une succession de trous alignés, percés dans la feuille avec une aiguille, auxquels répondent des représentations picturales de corps, généralement fragmentées. La confrontation de ces deux pratiques fait d’abord réfléchir de par leur démarcation. Des fleurs, tiges, arbustes, poussent en trous, là où tétons et sexes se démarquent par leur couleur rouge. Des cheveux, aussi, sont définis par un amoncellement, en cascade, de perçages, pendant que le reste du corps, à peine perceptible, est parfois esquissé avec le crayon.

On pourrait qualifier ces perforations d’impulsion servant à lier les éléments représentés. L’arbuste unit les personnages entre eux, les tiges se rejoignent en une éclosion commune, d’une branche naît une tête de serpent, et les cheveux de deux personnages différents se découvrent être les mêmes. La couleur intervient pour parler de ce qui, dans ce liage, a trait au sensoriel, c’est-à-dire comment l’intime de Marielle Degioanni (exprimée par ces seins, ces sexes) découle de cette communion avec une nature onirique. Elle troue le papier comme pour trouer le visible et découvrir en ses fissures un réel intérieur, sanglant, d’une violente délicatesse et d’une poésie toute organique.

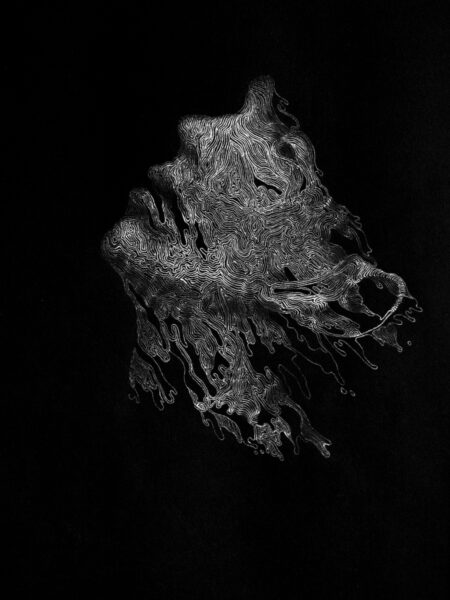

Les métamorphoses du végétal à l’organique apparaissent aussi dans les dessins de Damien Bockenmeyer, sauf que le devenir de la transformation, chez lui, importe moins que cette dernière. Sur du papier noir, des morceaux de corps inscrits à l’encre blanche sont suspendus dans l’obscurité. Leur motif se spécifie à travers le cheminement de lignes traçant leur parcours, marquant leur direction, identifiant par leur densité et leur profondeur des figures finalement discernables. De loin, l’on distingue visages, bras et torses, mais c’est en se rapprochant que l’on se rend compte que ce qui fait toute la valeur de ce travail est l’ondulation du crayon, dont on se demande s’il est instinctif ou inscrit dans une structure savamment étudiée.

Ces inscriptions d’un trait qui se fait lien ressemblent à un paysage, ou plutôt à un labyrinthe. Ce dernier formant des éléments corporels, l’on comprend que les sinuosités ont pour fonction de nous parler de l’infinité des éléments biologiques qui amènent à la question de l’être, de l’identité. L’infinité de l’échafaudage historique, de ce que contient l’expérience. Celle du cosmos aussi, d’où cette luminosité blanche sur fond noir, comme des étoiles. Mais le labyrinthe semble arrêté dans son édification : Damien Bockenmeyer ne nous offre pas de réponse et nous laisse nous-mêmes broder la suite de ses nerfs flottant et en faire vibrer la fragilité.

Hannibal Volkoff